Von UMAM (Documentation & Research)

Am 13. April 2025 gedachten der Libanon und seine Zivilgesellschaft des 50. Jahrestags des Ausbruchs des libanesischen Bürgerkriegs. Obwohl dieser allgemein als „fünfzehn Jahre andauernder“ Krieg rezipiert wird, lassen die anhaltenden Dynamiken im Libanon daran zweifeln, ob dieser jemals wirklich geendet hat.

An jenem 13. April 1975 jedenfalls wurde eine Prozession zur Einweihung einer Kirche im mehrheitlich christlichen Viertel Ain Al-Rummaneh im Osten Beiruts aus einem vorbeifahrenden Auto beschossen. Mehrere Stunden später kam es zu einem Vergeltungsangriff auf einen Bus mit palästinensischen Passagieren, der durch das Viertel fuhr, wobei die meisten Insassen getötet wurden. Wie bei ähnlichen Konflikten waren diese Ereignisse jedoch lediglich der Funke, der auf schwelende, im Libanon tief verwurzelte Spannungen traf und diese entzündete. Der Libanon war und ist von einem politischen System geprägt, das nicht nur durch konfessionelle Zugehörigkeit bestimmt wird, sondern auch durch ein rigides Paritätssystem: Die Macht wird auf Grundlage angeblich starrer demografischer Verhältnisse definiert. Ein mündliches Abkommen, bekannt als „Nationalpakt“, teilte die Macht offiziell zwischen Christ:innen und Muslim:innen auf. De facto übertrug es sie aber vor allem einer etablierten christlichen Elite, während andere Gemeinschaften, insbesondere die Schiiten, vernachlässigt wurden. Konfessional(isiert)e Identitäten wurden von den politischen Akteuren schon lange vor Ausbruch des Krieges instrumentalisiert und polarisiert.

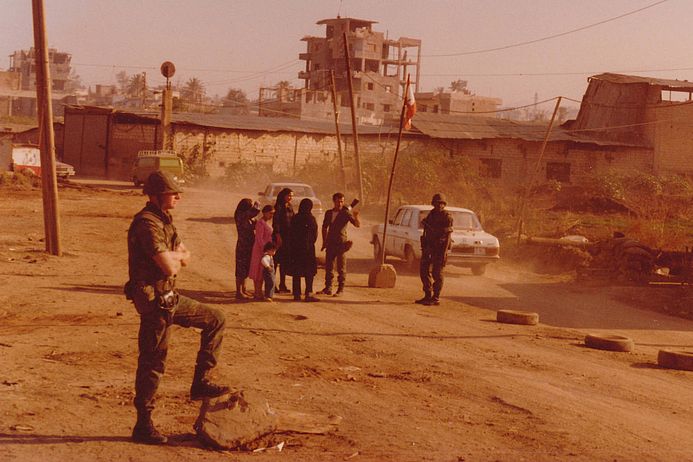

Außenpolitisch war der Libanon ein strategisch bedeutsamer Ort für ganz verschiedene Player – lange vor, während und auch nach dem Krieg. Durch die Aufnahme von über 100.000 palästinensischen Flüchtlingen im Jahr 1948 und die Verlagerung des PLO-Hauptquartiers in den Libanon im Jahr 1970 wurde das Land zum Austragungsort von Auseinandersetzungen zwischen der PLO und Israel. Dies führte zu mehreren Phasen intensiver Gewalt und israelischer Besatzung – besonders 1978 und 1982. Letztere führte zur Einrichtung einer von Israel kontrollierten, sogenannten Sicherheitszone im Süden des Libanon, die bis zum Jahr 2000 Bestand hatte. Auch Syrien, das sich selbst als Schutzmacht des Libanon betrachtete, mischte sich ab 1976 militärisch ein und blieb bis zum Abzug seiner Truppen im Jahr 2005 präsent.

Der Bürgerkrieg forderte schätzungsweise

150.000 Todesopfer und verursachte sowohl interne Vertreibung als auch massenhafte Auswanderung. Das führte zu einer neuen räumlichen Ordnung entlang konfessioneller Linien. Milizen übernahmen Staatsfunktionen wie Sozialleistungen, Sicherheit und Rechtsprechung innerhalb ihrer jeweiligen Gebiete. Gewalt wurde zu einem zentralen Mittel der Machtsicherung und territorialen Kontrolle. Das ursprünglich zur Förderung des Zusammenlebens gedachte konfessionelle System verfestigte die Spaltung während des Bürgerkriegs und markierte den Übergang von einem fragilen Miteinander zu gegenseitigem Ausschluss.

Der Bürgerkrieg endete offiziell 1990 mit dem Taif-Abkommen. Oft als Friedensvertrag bezeichnet, war es de facto ein Kompromiss zur Teilung der Macht, der den Staat stabilisieren sollte, aber keinen umfassenden Frieden schuf und die Logik des Bürgerkriegs nur zu „zivilisieren“ versuchte, aber sie keinesfalls überwand. Die konfessionelle Struktur blieb weitgehend unangetastet, obwohl sie den realen demografischen Verhältnissen nicht entsprach. Taif wurde zum Instrument staatlich verordneter Amnesie, verstärkt durch alte und neue Mechanismen konfessioneller Spaltung, ausländischer Einflussnahme und fortdauernder politischer Gewalt. Warlords blieben an der Macht und politische Diskurse fragmentiert, geprägt von selektiver Erinnerung, konfessionellen Erzählungen und umstrittenen Wahrheiten. Konfessionelle Vetomechanismen behinderten politische Reformen, es wurden auch keine Mechanismen einer Übergangsjustiz wie eine Wahrheitskommission oder ein Kriegsverbrechertribunal eingerichtet. Stattdessen wurde 1991 ein Amnestiegesetz verabschiedet, das eine Kultur der Straflosigkeit zementierte. Massengräber blieben unberührt, das Schicksal Tausender Vermisster ungeklärt.

Gleichzeitig blieb der Libanon ein Schauplatz geopolitischer Stellvertreterkonflikte: Die Monopolstellung der Hisbollah im bewaffneten Widerstand gegen Israel verband die libanesische Souveränität mit regionalen Dynamiken, die insbesondere durch Syrien und Iran bestimmt wurden. Nach dem Rückzug der syrischen Armee weitete die Hisbollah ihren Einfluss auf alle relevanten staatlichen Institutionen auf nationaler und lokaler Ebene aus – inklusive der Justiz – und griff, wann immer ihre Interessen berührt waren, sogar durch Attentate, massiv ein.

Aufarbeitung und Erinnerung

In diesem Vakuum hat sich die Zivilgesellschaft nach und nach Räume für Austausch, kritische Forschung, Dialog und Erinnerung erschlossen, um der von oben verhinderten Aufarbeitung nachzugehen. Zu einem zentralen Akteur ist dabei unsere Initiative „UMAM Documentation and Research“ geworden, die 2005 von Lokman Slim, einem libanesischen schiitischen Intellektuellen und Verleger, und Monika Borgmann, einer deutschen Journalistin und Filmemacherin, gegründet wurde. Als Forschungs- und Bürgerzentrum beschäftigt sich UMAM mit der konfliktreichen Vergangenheit des Libanon, mit dem Ziel, eine fundierte Auseinandersetzung mit der Gschichte des Libanon zu fördern – als Grundlage für Debatten über Gegenwart und mögliche Perspektiven des Landes.

Prägende Projekte von UMAM entstanden beispielsweise im Zusammenhang mit dem Dokumentarfilm „Tadmor“ aus dem Jahr 2016. Der Film entstand in den Jahren nach dem Rückzug der syrischen Truppen aus dem Libanon. In ihm spielen ehemalige libanesische Häftlinge des berüchtigten syrischen Gefängnisses Tadmor (Palmyra) ihre Erfahrungen der Haftzeit nach. Dabei konfrontierten sie sich mit ihrem Trauma und ihrem Schmerz, erlangten aber auch Selbstermächtigung zurück, indem sie sowohl die Rolle der Gefangenen als auch der Wärter einnahmen und stellvertretend für jene sprachen, die nicht mehr sprechen konnten. Dieses Projekt gab den Anstoß für zahlreiche weitere Initiativen von UMAM – darunter das Theaterstück „Der deutsche Stuhl“, die Veröffentlichung von Zeugenaussagen und zahlreiche öffentliche Veranstaltungen. Persönliche Zeugnisse verbanden sich dabei immer mit politischen Forderungen und dem Fokus auf verdrängte Dynamiken – wie die langanhaltende Präsenz syrischer Truppen im Libanon oder die vielfältigen Mechanismen von Straflosigkeit. Neben Tadmor widmete sich UMAM Projekten wie der Initiative „Missing… And They Never Came Back“ über die Verschwundenen des Libanon und dem MENA Prison Forum (MPF), das Gefängnisse in der MENA-Region im Kontext von Repression und Widerstand untersucht. Angesichts der sich vertiefenden Krise im Libanon und im Bewusstsein um den Wert sicherer Räume sowie diasporischer und globaler Perspektiven haben wir außerdem ein Büro in Berlin gegründet, um mit deutschem, arabischem und internationalem Publikum in Dialog zu treten.

Neue Krisen und Hoffnungsschimmer

Jenseits der strukturellen Herausforderungen in Bezug auf Erinnerung und Verantwortung kämpft der Libanon weiterhin mit akuten Krisen. Im Herbst 2019 erlebte das Land einen massiven Finanzkollaps und eine breit getragene, konfessionsübergreifende Protestbewegung gegen das politische Establishment. Diese Bewegung stellte etablierte Narrative infrage und weckte Hoffnung auf einen reformierten und de-konfessionalisierten Libanon. Doch neue Krisen erschütterten das Land – etwa die Explosion im Hafen von Beirut im August 2020, bei der über 200 Menschen starben. Die Katastrophe wurde weithin auf Vernachlässigung und Missmanagement der Regierung sowie auf die Hisbollah zurückgeführt. Zuletzt führte der Krieg zwischen Hisbollah und Israel ab Herbst 2024 zu massiver Zerstörung und Vertreibung im gesamten Land sowie zur Zerschlagung der Hisbollah-Führung und einem Rückgang ihres Einflusses auf nationaler und regionaler Ebene. In den letzten Monaten zeigten sich erneut leichte Hoffnungsschimmer. Der Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024 nahm vielen Menschen in Syrien und im Libanon die Angst vor dem syrischen Regime. Die Wahl von Präsident Joseph Aoun und Premierminister Nawaf Salam sowie die Bildung einer neuen Regierung Anfang des Jahres sehen viele als eine politische Öffnung – einschließlich einer Bereitschaft, sich kritisch mit der Vergangenheit des Libanon auseinanderzusetzen.

Der 50. Jahrestag der Ereignisse vom April 1975 bot in diesem Frühling Gelegenheit, eine Auseinandersetzung mit der Geschichte und Gegenwart der libanesischen Verhältnisse zu forcieren. Im Rahmen der Gedenkveranstaltungen zum Bürgerkrieg organisierte UMAM unter dem Titel „50 Years Of Déjà Vu“ eine Ausstellung und Diskussion. Die zentrale Frage lautete: Wie etwas archivieren, was noch nicht zu Ende ist? Auch die Amerikanische Universität Beirut (AUB) startete ein einjähriges Programm unter dem Titel „Fifty Years of Amnesia“. Die libanesische Zivilgesellschaft bleibt eine zentrale Kraft in diesen Debatten – sie bewahrt Erinnerung, fordert Rechenschaft ein und arbeitet an einer inklusiveren historischen Erzählung des Bürgerkriegs, dessen Ende ohne die nötige Aufarbeitung ein unvollständiger Frieden bleibt.

Monika Borgmann, Bernhard Hillenkamp, Stella Peisch

Flucht, Krieg, Staatszerfall, Armut: Wie im Brennglas verdichten sich im Libanon die Krisen. medico arbeitet mit lokalen Gesundheitsorganisationen, in der Unterstützung von Flüchtlingen und mit Initiativen für das Recht auf Stadt. Die Aufarbeitung des Krieges durch UMAM fördert medico von der ersten Stunde an.

Dieser Beitrag erschien zuerst im medico rundschreiben 02/2025. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!