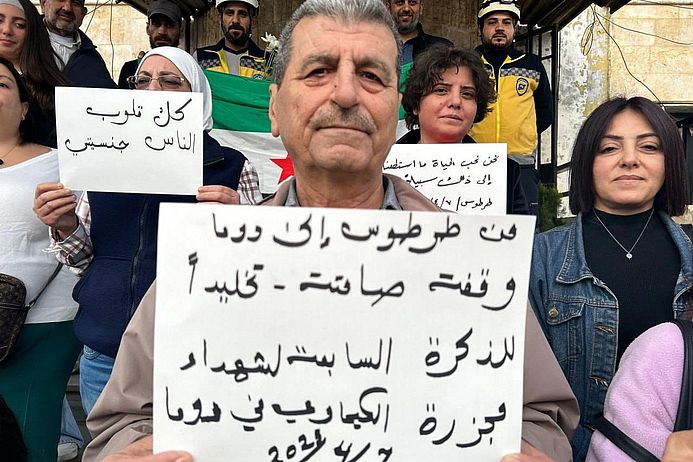

In der Küstenstadt Tartus hat sich seit dem Sturz des Assad-Regimes eine demokratische Zivilgesellschaft gebildet, die medico nun mit einer Nothilfe unterstützt. Nach den Massakern an Alawit:innen an der Küste muss sie aber statt Nachbarschaftstreffen abzuhalten, Nothilfe leisten. Wir führten ein Gespräch mit Samir, Omar und Aliya, drei langjährigen Aktivisti:innen über den politischen Umbruch, Nothilfe von unten und das Ringen um ein demokratisches Syrien. Aus Sicherheitsgründen haben wir die Namen unserer Gesprächspartner:innen geändert.

medico: Im März wurden über 1400 Alawit:innen an der syrischen Küste massakriert. Ihr helft Überlebenden und Verletzten. Wer unterstützt euch?

Samir, Omar und Aliya: Unsere Hilfen kommen vor allem von demokratischen, säkularen Gruppen aus Damaskus. Viele von ihnen stammen nicht aus alawitischen Kontexten. Obwohl 90 Prozent der Menschen in Syrien unter der Armutsgrenze leben, konnten wir Dutzende Hilfslieferungen organisieren. Jetzt sind wir auf Unterstützung aus der syrischen Diaspora und weitere solidarische Hilfe angewiesen. Neben der direkten Versorgung der Überlebenden ist unsere Botschaft: Wir müssen auch nach den Massakern gemeinsam hier leben können.

Wie ist die Lage in den betroffenen Gebieten?

An der Küste leben jetzt 1,3 Millionen Binnenvertriebene, oft nur mit den Kleidern, die sie am Körper tragen. Es braucht dringend staatliche und internationale Hilfen – für Wasser, Strom und Transportwege. Es gibt keine Camps, keine Infrastruktur – die Milizen haben Dörfer geplündert, Häuser leergeräumt und dann niedergebrannt. Sie haben Bäckereien, Apotheken und Wasserleitungen zerstört. Auch landwirtschaftliche Maschinen wurden geplündert oder verbrannt. Selbst wenn die Menschen noch etwas Geld hätten – es gibt keine Geschäfte mehr. Weggehen können sie nicht, an den Checkpoints werden sie aufgehalten. Immerhin kommen unsere Hilfskonvois noch durch, aber wir wissen nicht, wie lange noch. Wir gehen mit der Hilfe dorthin, wo sie gebraucht wird: Zuerst zu den direkt betroffenen Orten, dann zu Dörfern mit Geflüchteten und schließlich zu den Familien von Verschwundenen und Getöteten.

Die Autonome Selbstverwaltung Nordostsyriens schickte Hilfen über den Kurdischen Roten Halbmond – aber unter der Bedingung, aus Sicherheitsgründen das Wort „kurdisch“ zu entfernen. Jetzt wollten die Syrian Democratic Forces (SDF) selbst Hilfsgüter bringen – doch ihnen wurde der Zugang verweigert, weil sie ihr Emblem nicht entfernen wollten. Dabei wären diese Hilfen für uns überlebenswichtig. Unsere Möglichkeiten als lokale Zivilgesellschaft reichen nicht aus.

Hat sich die Sicherheitslage inzwischen etwas beruhigt?

In den letzten Wochen gab es keine Massentötungen mehr wie im März, aber die Gewalt hält an. Manchmal kommt es zu heftigen Ausbrüchen, wie am 25. April, als in Homs am helllichten Tag 13 Menschen getötet wurden, einfach nur weil sie Alawit:innen sind. Die Spaltungen innerhalb der Bevölkerung haben sich weiter vertieft und es gibt keine Sicherheit. Die Menschen sind erschöpft. Jede:r weiß, wer für den Tod von Angehörigen, Freund:innen, Kindern verantwortlich ist. Aber bisher wurde niemand zur Rechenschaft gezogen. Noch heute fahren die Täter täglich durch unsere Viertel und terrorisieren die Menschen mit Schüssen in die Luft.

Was macht der Staat in dieser Situation?

Der Staat organisiert keine Hilfe. Wie soll sich so Zugehörigkeit oder Vertrauen aufbauen? Das geht nur durch Solidarität, Hilfe, den Abzug der bewaffneten Kräfte, die die Massaker verübt haben, sowie die Übernahme der Verantwortung durch die Institutionen des Staates. Doch der syrische Präsident hat den Alawit:innen nicht signalisiert, dass sie Bürger:innen dieses Landes sind. Er hat sich in dieser schrecklichen Lage nicht an ihre Seite gestellt. Er gab zwar zu, dass es „Fehler“ gegeben habe und hat ein Komitee zur Untersuchung der Vorfälle gebildet. Die Monatsfrist zur Einreichung des Berichts wurde nun allerdings um drei Monate verlängert. Wir erwarten vom syrischen Präsidenten, dass er ein würdevolles Leben in Freiheit für alle Menschen im Land ermöglicht.

Das Massaker hat an der Küste um Latakia stattgefunden. Was ist das für eine Region?

Die Region ist landschaftlich reich, aber wurde unter dem Assad Regime systematisch vernachlässigt – wirtschaftlich, sozial und kulturell. In der öffentlichen Wahrnehmung galt die alawitische Bevölkerung dieser ländlichen Region trotzdem als privilegiert, denn viele arbeiteten in staatlichen Institutionen wie Armee und Geheimdienst. Investiert wurde in Sicherheitsapparate, nicht aber in die Entwicklung der Region. Das Assad-Regime hat die Gesellschaft gespalten, konfessionelle Spannungen erzeugt, Identitäten und Zuschreibungen für sich instrumentalisiert. Dass die Alawit:innen nun Opfer der Wut werden, ist ein Spiegel dieser Herrschaftsstrategie.

Fünf Jahrzehnte Diskriminierung haben tiefe Spuren hinterlassen: Bestimmte Gruppen dominierten die Machtapparate, während andere – etwa Sunnit:innen oder Kurd:innen – systematisch benachteiligt wurden. Das Regime setzte nicht auf demokratische Prozesse, sondern auf Kontrolle durch Loyalität. Die Bevölkerung lebt in extremer Armut, und es gab keine Entwicklungsperspektive. Die Ressourcen des Landes wurden von Assad privatisiert, die Profite nach machtpolitischen Erwägungen an seine Anhänger:innen und Unterstützer verteilt. Nach außen gab es das Image eines säkularen, antiimperialistischen Staates – doch intern herrschte konfessionell unterfütterte Repression. Auf diese Weise wurde das politische Leben erstickt, die syrische Gesellschaft ausgetrocknet und ihre zivilen Kräfte erdrosselt, wie es bereits im Damaszener Frühling von 2001 bis 2004 der Fall war.

Was sind heute die größten Hürden für eure humanitäre Arbeit – und was müsste geschehen, damit sie wirklich nachhaltig wirkt?

Eine der zentralen Herausforderungen für die Hilfsarbeit ist, dass die Massaker und Verbrechen der letzten Jahrzehnte ein tiefes Gefühl von Hass und Groll hinterlassen. Das Unrecht, das viele erlitten haben, wirkt besonders schwer, weil es bis heute keine Anerkennung und kein Eingeständnis der begangenen Verbrechen – bis hin zur Auslöschung ganzer Gemeinschaften – gibt. Dies hat zu einem dauerhaften Wettbewerb um Deutungshoheit und Narrative geführt: Neue Verbrechen, etwa gegen Alawit:innen, werden den Verbrechen des Regimes gegenübergestellt – insbesondere denen an der syrischen Bevölkerung im Allgemeinen und der sunnitischen im Besonderen. Das hat die syrische Gesellschaft gespalten in Opfer des alten und Opfer des neuen Regimes – und damit den gemeinsamen Ruf nach Übergangsjustiz und Gerechtigkeit für alle Opfer geschwächt.

Oft wird uns – als Hilfsgruppen und aufgrund unserer religiösen Herkunft – der Vorwurf gemacht, wir sprächen nur über die Opfer der Massaker, nicht aber über die Toten in den Reihen der neuen Sicherheitskräfte. Damit wird gerechtfertigt, dass die Überlebenden von der Hilfe ausgeschlossen werden – obwohl sie ein Recht auf Nahrung, Würde und Schutz haben. Es muss jedoch auch betont werden, dass weiterhin viele Formen gegenseitiger Solidarität in Syrien existieren – etwa wenn Syrer:innen unterschiedlicher Herkunft Hilfsprojekte für Überlebende unterstützen.

Ende April, quasi parallel zum Entstehungsprozess dieses Interviews, kam es zu Hetzkampagnen, die sich in Gewalttaten gegen Drus:innen verwandelten – in Jaramana, Sahnaya im Umland von Damaskus sowie bei einem Angriff auf die Stadt Suwaida. Wie beurteilt ihr die Situation?

Das ist ein weiteres Beispiel für die aufbrechenden Gewaltverhältnisse. Über 100 Drus:innen wurden getötet, viele verletzt. Vermutlich wäre die Zahl der Toten doppelt so hoch wäre, wenn die lokale Bevölkerung nicht noch Waffen hätte, um sich und ihre Familien zu verteidigen. Die Kampfhandlungen wurden schließlich durch eine Vereinbarung beendet, die die Abgabe schwerer Waffen sowie die Schaffung einer lokalen Polizei durch die Bevölkerung vorsah. Diese Gewalttaten betrafen eine syrische Bevölkerungsgruppe aufgrund ihrer konfessionellen Zugehörigkeit. Unter vielen Syrer:innen hat das große Sorge ausgelöst, insbesondere weil die Gewalt immer wieder von bewaffneten Gruppen ausgeht, die offiziell dem neuen Staatsmilitär angehören. Die Politik ignoriert oder leugnet das allerdings weitestgehend.

Was erwartet ihr von den Menschen, die auf Syrien schauen?

Erstens: Verzichtet auf konfessionelle Rhetorik oder Forderungen nach Abspaltung und ausländischer Intervention – das schadet uns enorm.

Zweitens: Helft uns, eine Kultur des Friedens zu etablieren. Unterstützung bei Medienarbeit, Dokumentation oder Aufklärung ist dringend nötig, um die Geschichten der Opfer zu bewahren und sie angesichts der Politik der Verleugnung und Desinformation weiterzugeben.

Drittens: Spenden helfen dabei, Familien für einige Monate zu versorgen, das stärkt auch uns. Die Zivilgesellschaft braucht wieder Luft zum Atmen. Religiöse Autoritäten haben viel Einfluss, aber wir, die zivildemokratischen Kräfte, sind das schwächste Glied im Land; es gibt kaum eine gelebte „citizenship culture“. Wir versuchen, diese Kultur neu zu beleben – mit Bildung, Kultur, Gemeinschaft. Tartus hatte einst sechs Kinos, heute kein einziges mehr. Bibliotheken wurden durch Gefängnisse ersetzt. Es liegt viel Arbeit vor uns – und dafür brauchen wir Verbündete an unserer Seite.

Das Interview führte Ansar Jasim. Sie unterstützt die medico-Arbeit in Syrien seit Jahren und reiste im Januar mit medico-Kolleg:innen durchs Land.

medico unterstützt ein ziviles Netzwerk in Tartus, das seit dem Massaker an den Alawit:innen im März Nothilfe für die betroffene Bevölkerung leistet. Freiwillige versorgen über 400 Familien mit Lebensmittelpaketen in den Dörfern Zoubar und Mukhtariya. In Gemeinschaftsküchen sollen die Menschen sich selbst mit einer warmen Mahlzeit versorgen können. So entstehen auch Orte des Austauschs und der Solidarität. Die Aktivist:innen besorgen Medikamente, Kleidung und Hygieneartikel, denn oft wurden Apotheken und Läden geplündert. Mit einer Spende können Sie die Hilfe vor Ort unterstützen.