Eine Konfrontation der deutschen Kolonialverbrechen in Vergangenheit und Gegenwart

Es ist 2025. Deutschland gibt sich als Erinnerungs-Weltmeister. Dabei hat es den ersten kolonialen Genozid an den Ovaherero und Nama im heutigen Namibia immer noch nicht als solchen anerkannt. Stattdessen erstarkt die extreme Rechte – und mit ihr eine einst geglaubte Kolonialromantik. Indes wird in Namibia ein neues Energie-Megaprojekt gebaut, das die deutsche Wirtschaft entkarbonisieren könnte – mit absehbar vernichtenden Folgen für die historischen Gedenkstätten der Nama und Ovaherero.

Um das Wissen über die traumatischen, verflochtenen Geschichten weiterzutragen, zeigen wir Filmproduktionen des Forschungskollektivs Forensic Architecture in Zusammenarbeit mit der Nama Traditional Leaders Association (NTLA) und der Ovaherero Genocide Foundation (OGF). Mit ihrer einzigartigen politischen Ästhetik sind die Filme ein wichtiges Werkzeug für die Communities in ihrem Kampf für Gerechtigkeit. Für diese und ähnliche Arbeiten wurde Forensic Architecture 2024 mit dem „Right Livelihood Award“ – besser bekannt als „alternativer Friedensnobelpreis“ – ausgezeichnet.

Bei vergangenen und zukünftigen Filmscreenings kommen wir mit Aktivist:innen, die zwischen Namibia und Deutschland für Gerechtigkeit kämpfen, offline und online ins Gespräch. Sie möchten ein Screening organisieren? Schreiben Sie uns gerne eine Email.

Tatort Namibia

Film und Diskussion. Aufzeichnung der Veranstaltung am 31.08.2025 im medico-Haus.

Wir zeigten den Film „Shark Island“, mit dem das Forschungskollektiv Forensic Architecture die koloniale Gewaltlandschaft in einer eindrucksvollen politischen Ästhetik zum Leben erweckt. Im Anschluss sprachen wir mit Sima Luipert (Nama Traditional Leaders Association) und Mark Mushiva (Forensic Architecture/Forensis) über den andauernden Kampf für Gerechtigkeit zwischen Namibia und Deutschland. Das Gespräch moderierte Melika Foroutan, die neue Kommissarin des Frankfurter Tatort-Teams.

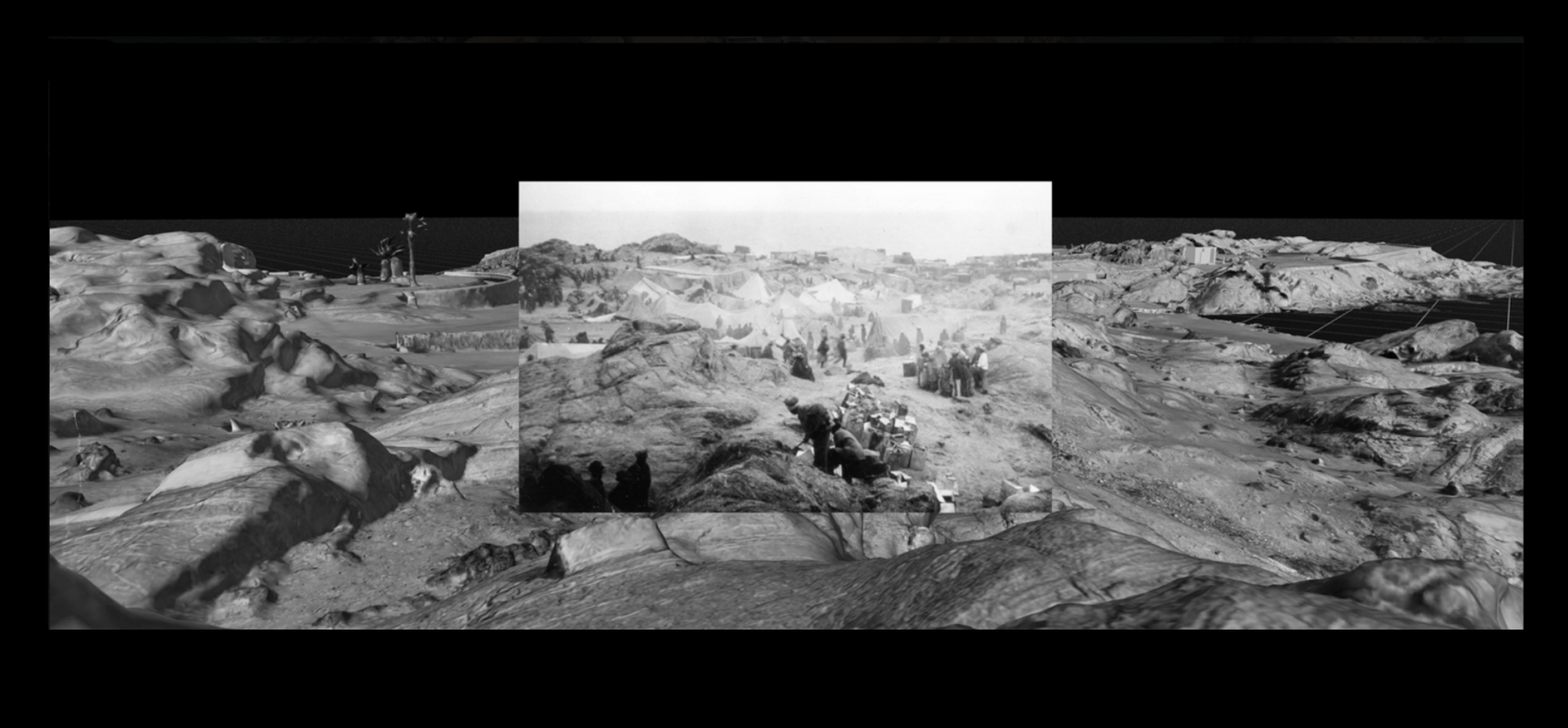

Shark Island

Der Film „Shark Island“ rekonstruiert den Ort des tödlichen Konzentrationslagers, das die deutschen Kolonialbehörden zwischen 1905 und 1907 auf Shark Island bei Lüderitz betrieben. Der Film dokumentiert die vererbten Zeugnisse der Gräueltaten, und visualisiert zudem die Stellen, an dem sie verübt wurden. Der Ort selbst enthält keine Informationen über die Verbrechen und wird derzeit als Campingplatz für Touristen genutzt. Der Kampf gegen das Vergessen dieser Verbrechen wird von Nachfahrenverbände geführt, die sich für die Erhaltung des Ortes und die Errichtung einer Gedenkstätte einsetzen. Die Forderungen der Nachfahren nehmen angesichts der bedeutenden Vorschläge zur kommerziellen und infrastrukturellen Entwicklung der Insel eine neue Dringlichkeit erhalten.

Swakopmund

In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts bringen Überseeschiffe Soldaten, Pferde, Waffen in die deutschen Kolonien: Nachschub für den Krieg gegen die indjgenen Ovaherero und Nama. Swakopmund selbst wird zum ökonomischen Zentrum, aufgebaut auf der Zwangsarbeit von gefangenen Ovaherero und Nama, immer abhängig von Woermann und der kolonialen Besatzung.

Heute gibt es in Swakopmund „Woermann-Supermärkte“. Während die Tätern im deutschen kolonialen Genozid mit Helden-Denkmäler erinnert werden, erhalten Aktivist:innen wie Laidlaw Peringanda, der Gründer des Swakopmund Genocide Museums, der für eine Instalthaltung der Massengräber der Opfer kämpft, Morddrohungen von rechten weißen Siedlernachfahren. Der Film „Swakopmund“ rekonstruiert die Stadt, wie sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts aussah, und hebt die heute fast vergessenen Gelände der Zwangsarbeitslager – auch des privaten Lagers der Woermanns – sowie die Tausenden von nicht gekennzeichneten Gräbern hervor, die von den Eingriffen der heutigen Stadtentwicklung betroffen sind.

Hornkranz

1893. Weithin sind die Flammen sichtbar, als deutsche Soldaten die Gemeinde des Nama Anführers Hendrik Witboois abbrennen. In Erwartung einer Schlacht hatten sich die Nama-Krieger abseits der Siedlung versammelt. Als sie die Absichten der Deutschen erkannten, eilten sie zurück und entdeckten die Leichen ihrer Familien. Die Nama betrachten das Massaker an 88 Frauen und Kindern in Hornkranz am 12. April 1893 als den ersten Akt des Völkermords an ihrem Volk - lange vor dem offiziellen Beginn des deutschen Völkermordes an den Ovaherero und Nama. Der Film „Hornkranz“ zeigt die digitale Nachbildung der Nama-Siedlung durch Forensic Architecture, die heute Teil einer privaten Farm mit eingeschränktem Zugang für Nachkommen ist, die ihrer Vorfahren gedenken wollen. Da nur noch wenige Spuren der Siedlung vorhanden sind und es kaum archivarischen Belege für die Ereignisse von 1893 gibt, unterstreicht der Film die entscheidende Bedeutung der mündlichen Überlieferung und den Kampf der Nachkommen um die Erinnerung.

Otjozondjupa (Waterberg)

Im Mittelpunkt dieses Films steht der Otjozondjupa („Wasserberg“), Schauplatz des antikolonialen Auf- und Widerstands der Ovaherero, als General von Trotha, Befehlshaber der Schutztruppe, den berüchtigten Vernichtungsbefehl erließ. Gefolgt von Massakern und Todesmärschen in die Wüste, machte der Völkermord den Weg frei für Landraub und die Besiedlung durch weiße Siedlungen: Heute befinden sich 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes in den Händen von 4.500 europäischen Farmern, die 0,3 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Die enteigneten Ovaherero wurden in „ethnische Homelands“ gezwungen – Enklaven mit knappen Wasserressourcen – in denen sie später Städte errichteten, die die Namen ihrer ursprünglichen Heimatorte trugen. Mit der Abschaffung der indigenen Bewirtschaftung des Landes und der Einführung kommerzieller europäischer Anbaumethoden wurden Umweltzerstörung, „Verbuschung“ und Wüstenbildung zur Regel.

Kooperationspartner:innen

NTLA und OGF

Als Verbände der Nachfahren der Überlebenden des deutschen Völkermords an den Nama und Ovaherero erheben die Nama Traditional Leaders Association (NTLA) und die Ovaherero Genocide Foundation (OGF) der Ovaherero Traditional Authorities ihre Stimme hier wie dort. Sie kämpfen seit Jahrzehnten nicht nur für die vollständige Anerkennung des Völkermords und für die Reparatur der andauernden Beschädigungen durch die deutsche koloniale Herrschaft. Indem sie das fortdauernd traumatische Erbe von Enteignung, Vertreibung und Auslöschung sichtbar machen, kämpfen sie auch um ihre Geschichtsschreibung in Deutschland und Namibia selbst.

Forensic Architecture/Forensis

Das Forschungskollektiv Forensic Architecture erhält im Dezember 2024 den Alternativen Nobelpreis. Ihrer einzigartigen politischen Ästhetik gelingt es immer wieder, Menschenrechtsverbrechen in ihrer Systematik nachzuzeichnen und dabei die Betroffenen selbst hörbar zu machen.

Im heutigen Namibia haben Forensic Architecture/Forensis zentrale Orte und Ereignisse des deutschen Völkermords in nie dagewesener Detailgenauigkeit rekonstruiert. Ihre filmischen Dokumentationen kennzeichnen die kolonialen Gräueltaten und deren anhaltenden Auswirkungen genauso nach, wie die Würde und den Widerstand der Betroffenen.

Bündnis „Völkermord verjährt nicht“

Das Bündnis „Völkermord verjährt nicht“ ist ein Zusammenschluss aus politischen Organisationen und Aktivist:innen zwischen Namibia und Deutschland. Über Grenzen hinweg erinnern sie die Bundesregierung daran, dass sie den Nachfahren der Überlebenden immer noch Gerechtigkeit schuldig bleibt: Seit Jahrzehnten entzieht sich Deutschland nicht nur der vollumfänglichen Anerkennung des Völkermords, sondern weigert sich auch, mit den Nachfahren der Überlebenden in Aushandlungen um Wiedergutmachung einzutreten – obwohl diese immer noch gegen die anhaltenden Konsequenzen der deutschen kolonialen Gewaltherrschaft ankämpfen.

Artikel zum Thema