medico: Wie ist es, als Anwältin der Mapuche in Chile tätig zu sein?

Karina Riquelme: Was mich beschäftigt, ist die große Diskrepanz zwischen dem, was der chilenische Staat verspricht und dem, was wir tatsächlich erleben. Offiziell gibt es Verpflichtungen – etwa durch das Umweltschutz-Abkommen von Escazú oder durch die Erklärungen, die Chile vor den Vereinten Nationen abgibt. Dort betont der Staat seine Rolle als Verteidiger der Menschenrechte. Unsere Realität sieht allerdings völlig anders aus. Ich arbeite oft sehr isoliert. Und die Institutionen, die uns unterstützen sollen – etwa das Nationale Institut für Menschenrechte – tun sich damit oft schwer. Weil ich selbst jahrelang Drohungen erhalten habe, starteten Amnesty International und Frontline Defenders 2018 eine internationale Kampagne zu meinem Schutz.

Wie schützt du dich in so einem Umfeld gegen Einschüchterungen?

In Chile gibt es keine Instanz, die Opfer staatlicher Repression vertritt oder deren Unterstützer:innen schützt. Aus meiner Sicht ist das ein Verstoß gegen internationale Verpflichtungen. Wir arbeiten unabhängig und oft unter prekären finanziellen Bedingungen. Das macht uns angreifbar. Wenn man sieht, wie der Staat nach außen hin erklärt, dass er Schutzmaßnahmen ergreift, steht das im krassen Gegensatz dazu, was wir vor Ort erleben.

Wer steht hinter den jahrzehntelangen Vertreibungen der Mapuche in Chile? Welche Rolle spielen koloniale Kontinuitäten dabei?

Die ersten, die hier ankamen, waren die spanischen Kolonisator:innen. Mit ihnen gab es ein Abkommen, den Süden – das Gebiet südlich des Bío Bío – nicht zu besetzen. Dieses Abkommen wurde anfangs auch eingehalten. Ab etwa 1860 begann die chilenische Elite, den Süden als wirtschaftlich attraktiven Raum zu sehen: die Landflächen waren aus ihrer Sicht von den „barbarischen“ Mapuche bedroht. Damals entstand eine offen rassistische Rhetorik gegenüber den ersten indigenen Völkern dieses Territoriums. Darauf folgte ein militärischer Einmarsch – unterstützt von Kirche, Armee und staatlichen Institutionen. Damit begann die systematische Enteignung – ein gewaltsamer Prozess, den die Mapuche als Völkermord beschreiben. Sie leisteten lange Widerstand. Viele Mapuche wurden getötet. Später kamen Siedler:innen aus Europa ins Land. Menschen, die oft aus ärmlichen Verhältnissen kamen, erhielten vom Staat Ochsenkarren, Holz und andere Hilfen, um sich niederzulassen – auf Land, das den Mapuche genommen worden war.

Welche Möglichkeiten bleiben den indigenen Gemeinden vor diesem Hintergrund?

Aus den Archiven wissen wir, dass die Mapuche immer versucht haben, ihr Land formal zurückzufordern. Sie reisten in die chilenischen Siedlungen und erklärten, dass ihr Territorium von „einem Gringo, Franzosen oder Italiener“ besetzt sei. Doch keine dieser formalen Beschwerden wurde je ernsthaft bearbeitet. Bis heute gibt es mit der CONADI eine Institution, die für die Rückgabe von Land zuständig wäre. Aber die Rückgabeverfahren kommen kaum voran. Selbst heilige Orte, etwa Friedhöfe oder Nguillatunes – die für die Mapuche so bedeutsam sind wie Kirchen für Katholik:innen – sind davon nicht ausgenommen. Der Staat hat kein Instrument, solches Land zu enteignen, selbst wenn seine Bedeutung offiziell anerkannt ist. Alles hängt vom Willen privater Eigentümer:innen ab. Die Militarisierung im Süden zeigt, wie stark die kolonialen Muster bis heute fortwirken.

Du hast zuletzt erwähnt, die Situation der Mapuche im Süden erinnere dich zunehmend mehr an Gaza. Was hat dich zu dem Vergleich veranlasst?

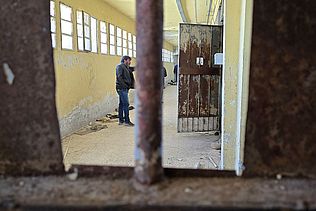

Es beginnt mit der Frage nach der Existenz des Staates – oder im Fall der Mapuche: einer Nation. Die Mapuche fordern seit jeher die Anerkennung als eigenständige Nation. Der chilenische Staat wollte sie assimilieren. Selbstbestimmung wurde ihnen nie zugestanden. Die chilenischen Institutionen stehen seit jeher über denen der Mapuche. Diese Logik erinnert mich an die Situation zwischen Israel und Palästina. Es sind auch indigene Gruppen entstanden, die gewaltsame Aktionen durchführen – nicht gegen Menschen, sondern gegen Infrastruktur und mit politischen Zielen. Es gibt indigene Kinder, die im Gefängnis aufgewachsen sind. Man kann sich vorstellen, wie sich das auf ihre Beziehung zum chilenischen Staat auswirkt.

Gibt es in deinen Augen überhaupt Möglichkeit des Dialogs?

Die Gruppen, die aktiv Widerstand leisten, wurden stark unterdrückt, ohne dass je wirklich analysiert wurde, wie sie entstanden sind. Niemand schaut auf ihre Geschichte. Oder darauf, mit welchem Respekt sie anfangs auf die Institutionen des chilenischen Staates zugegangen sind. Irgendwann gab es dann eine Mapuche-Fraktion, die sagte: Wir können nicht zulassen, dass bestimmte Industrien – insbesondere die Forstwirtschaft – die Grundlage unseres Lebens zerstören. Daraus entstanden dann Sabotageakte. Die Repression war extrem: viele von ihnen wurden getötet. Heute ist die härteste Form der Unterdrückung die juristische: das chilenische Justizsystem trifft autonome Gemeinden hart. Die ständige Bestrafung ihrer Autonomie ist, was mich zu dem Vergleich mit Gaza geführt hat.

Wir unterstützen ein Forschungsprojekt, das du gemeinsam mit dem Historiker Martín Correa Cabrera erarbeitest. Es geht um institutionellen Rassismus in der chilenischen Justiz. Was sind eure Schlussfolgerungen?

Das Buch ist das Ergebnis von rund zehn Jahren Arbeit. Wir zeigen, wie die strafrechtliche Verfolgung im Mapuche-Gebiet systematisch gegen zentrale Rechtsgrundsätze verstößt. Das Buch stellt infrage, ob es in der Region Araucanía bzw. Ngulumapu, dem historischen Kernland der Mapuche westlich der Anden, überhaupt noch einen funktionierenden Rechtsstaat gibt. Hier setzt sich der koloniale Konflikt fort: nicht mehr als offener Krieg, sondern durch juristische Verfolgung. Dabei werden Sondergesetze eingesetzt, die z.B. Präventivhaft und Verfahren mit anonymen Zeug:innen ermöglichen, was hochproblematisch ist. Dies passiert oft gegen Personen, die als traditionelle Autoritäten innerhalb der Mapuche-Gemeinden bekannt sind und für kollektive Autonomie und Selbstbestimmung eintreten. Die Gemeinden werden so systematisch mundtot gemacht.

Was zeigt eure Forschung über die Rolle der Staatsanwaltschaft?

Sie verstößt gegen ihre eigenen Regeln. Sie müsste objektiv ermitteln – aber das geschieht nicht. Auch nicht in der Polizei. Da es von Regierungsseite keinen politischen Druck gibt, wird die Justiz zum Werkzeug, Forderungen der Mapuche zu unterdrücken. Alle Regierungen – rechte wie linke – haben sich daran beteiligt, etwa indem sie selbst Klagen gegen Mapuche-Gemeinden eingebracht haben. Im Buch dokumentieren wir bekannte Fälle: mit Gerichtsprotokollen, Tonaufnahmen, Urteilen. Wir zeigen, wie das Recht auf ein faires Verfahren systematisch verletzt wurde. Ziel ist, dieser Praxis etwas entgegenzusetzen, das die Institutionen zwingt, diese Muster anzuerkennen. Was wir beobachten, ist nicht nur institutioneller Rassismus. Er erzeugt auch sozialen Rassismus. Wenn staatliche Akteure Angehörige des Mapuche-Volkes stigmatisieren, schafft das ein Klima, in dem weitere Gewalt entsteht.

Vor wenigen Tagen fand der erste Wahlgang um die neue Präsidentschaft statt. Die kommunistische Poltikerin Jeannette Jara wird in der Stichwahl am 14. Dezember gegen den extrem rechten Hardliner José Antonio Kast antreten. Er hat gute Chancen zu gewinnen. Wie sähe Chile unter Kast aus?

Ich hoffe, dass die chilenische Bevölkerung eine faschistische Regierung verhindern wird. Was sich unter seiner Regierung sicherlich verschärfen würde, ist die Repression gegen Mapuche-Gemeinden. Grundsätzlich sehe ich das Problem aber weniger im „rechts gegen links“-Schemata, sondern im Einfluss der großen Unternehmen: Forstwirtschaft, Energie, Bergbau – sie setzen ihre Interessen durch, egal unter welcher Regierung.

Wie ist Chile bisher mit dem jungen linken Präsidenten Gabriel Boric gefahren?

Würde ich in Santiago leben, könnte ich sagen: Ja, Boric hat wichtige soziale Themen vorangebracht. Aber hier in Ngulumapu sieht die Realität völlig anders aus. Wie alle Präsidenten vor ihm, war auch er nicht in der Lage, eine Politik zu entwickeln, die die strukturelle Gewalt im Mapuche-Gebiet reduziert. Boric hat Ngulumapu aufgegeben.

Obwohl er eine Friedenskommission eingerichtet hat?

Die Kommission hatte den falschen Ausgangspunkt: Sie wurde in Santiago entworfen, ohne Beteiligung derer, die es betrifft. Für die Mapuche-Gemeinden hat sie keine Legitimität. Eine echte Lösung muss aus dem Territorium selbst kommen, im Dialog mit den Mapuche-Strukturen.

Wie erklärst du dir, dass eine progressive Regierung diesen Konflikt nicht grundlegend anders angeht?

Boric hat die Verantwortung an die Justiz und Staatsanwaltschaft abgegeben. Unter seiner Regierung wurden vergleichsweise extrem harte Strafen gegen Mapuche verhängt. Besonders gravierend ist die Rückkehr zum „Ley de Seguridad del Estado“ – einem Sondergesetz aus der Diktaturzeit, das gegen den Mapuche-Aktivisten Héctor Llaitul angewendet wurde. Dass ein progressiver Präsident so vorgeht, widerspricht völlig seinem demokratischen Anspruch. In meinen Augen hat er die Repressionen gegen die indigenen Communities mitverantwortet.

Das Interview führten Jan Schikora & Timo Dorsch.