Rückblick und Resultate

»Sie kommen nicht, um Gutes zu tun, sondern um sich gut zu fühlen (…). Als Spezies sind die Männer und Frauen im Hilfe-Business Touristen, unterwegs in der elenden Wirklichkeit anderer Menschen. Sie schweben ein und sehen aus wie Schulmädchen und –jungen, fahren in ihren Geländefahrzeugen durch die Gegend, sind herablassend und machen sich furchtbar wichtig. Als Touristen sind ihnen die Sitten der Völker vor Ort nicht bekannt, und sie verhalten sich anderen Kulturen gegenüber schlichtweg beleidigend.«

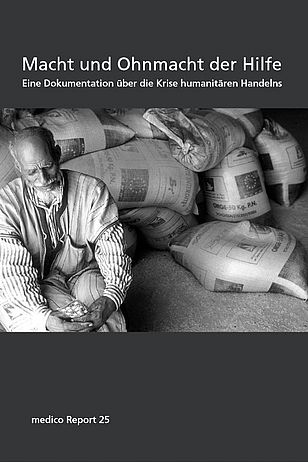

Der somalische Schriftsteller Nuruddin Farah sparte nicht mit Kritik. Vor den bald 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der medico-Konferenz: »Macht und Ohnmacht von Hilfe«, die Ende März in Frankfurt stattfand, geißelte er eine »Hilfe«, die nicht mehr Notlagen und Abhängigkeiten dauerhaft beiseitigen will, sondern sich selbst zum Zweck geworden ist. All die »Nahrungsmittelgeschenke«, die Afrika erhalte, seien zweischneidig. Sie tragen auch dazu bei, einen Teufelskreis aus Hunger, Krieg und Unterentwicklung in Gang zu halten, der bestehende Abhängigkeit verlängere und an dem sich gut verdienen ließe. »Unser Leid, deren Gewinn«, resümierte Farah, nicht ohne den Ausweg aufzuzeigen:

»Dass Afrika bis jetzt überhaupt überlebt hat, spricht für seine Widerstandskraft. Wenn wir heute erreichen wollen, daß die Völker Afrikas zu gleichberechtigten Partnern werden, dann muss die Welt Kriege, Hungersnöte und undemokratische Gewaltherrscher mit Entschlossenheit bekämpfen, Waffengeschäfte vereiteln, die »Voyeure« verjagen, die als Touristen zu Katastrophenorten reisen; und bitte keine Nahrungsmittelgeschenke mehr.

Lieber sollte die Welt die Landwirtschaftssubventionen aufheben, die sie als Schutz eingerichtet hat, um unseren Produkten den Zugang zu ihren Märkten zu versperren; und bitte keine Handelsembargos mehr. Nur so können wir unser Leben neu gestalten, unserer eigenen Probleme habhaft werden, unsere eigenen Lösungen entwickeln und den Gewinn behalten.«

Politisierung oder Entpolitisierung

Humanitäre Hilfe sei unparteilich und müsse auf Neutralität bedacht sein, heißt es in den einschlägigen Verhaltenskodizes der Internatonalen Rotkreuzgesellschaften. Solchen Grundsätzen kann Colin Powell offenbar wenig abgewinnen. Für ihn ist die Arbeit humanitärer Hilfsorganisationen schlicht ein »Machtmultiplikator und wichtiger Teil unserer Truppen«. Die Debatte in Frankfurt, die just in den Tagen geführt wurde, als in Bagdad die Bomben fielen, hätte aktueller nicht sein können.

Offen und engagiert gingen die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter von Hilfsorganisationen zur Sache. Mit einer aufmerksamen Öffentlichkeit diskutierten sie über Ethik und Politik, über das komplizierte Verhältnis zwischen Menschenrechten und Intervention, über eine Hilfe, die schließlich zu ihrem Gegenteil verkommt, gerade weil sie auf Professionalität setzt. Auf interessante und ungewohnte Weise wurde im Laufe der Veranstaltung das komplexe Spannungsfeld deutlich, in dem sich Hilfe heute ereignet.

Das Problem der Hilfe sei ihre zunehmende Politisierung, beklagten jene, die Hilfe als eine eigene Kategorie verstehen, die frei jeglicher politischer Absichten zu sein habe. Man helfe nicht, um die gesellschaftlichen Realitäten zu verändern, sondern um das konkrete Leiden von Menschen zu lindern. – Das klingt ehrenvoll und plausibel, übersieht aber, dass gerade der Rekurs auf humanitäre Krisen, das Anprangern von Menschenrechtsverletzungen, die dramatische Schilderung von Hungerkatastrophen letztlich die politische Intervention herausfordert und legitimiert. Es wäre völlig absurd, das Unrecht, das in der Welt herrscht, nur zu beschreiben und in seinen Folgen abzumildern, um es dadurch am Ende noch zu stabilisieren. Nicht der politische Kontext von Hilfe ist das Problem, sondern daß »die Einbettung der Hilfe in Politik« über die Köpfe von Hilfesuchenden und Helfern hinweg von den Mächtigen der Welt definiert wird.

Was aber ist zu tun, um die Instrumentalisierung der Hilfe für Zwecke strategischer Kontrolle zu verhindern. Allein die Politik für den Mißbrauch von Hilfe verantwortlich machen zu wollen, reiche nicht aus, befand Cornelia Füllkrug-Weitzel, die Chefin von Diakonie/Brot für die Welt. Selbstkritik sei angesagt, wenn die Hilfe nicht zur »Hure der Politik« verkommen soll.

Tatsächlich ist es gerade die selbstverschuldete Entpolitisierung der Hilfe, die sie anfällig für Instrumentalisierungen gemacht hat. Je mehr sich Hilfe als technische Dienstleistung präsentiert, die in notleidenden Menschen nur noch Objekte einer möglichst effizienten Versorgung sieht, desto besser kann Hilfe für politische und militärische Zwecke instrumentalisiert werden. Dann ist der Weg auch nicht mehr weit zu jener Verzahnung von Hilfe und Politik, die sich Andrew Natsios, der Direktor der US-amerikanischen Entwicklungsbehörde US-AID wünscht: künftig können humanitäre Organisationen ihre Ziele nur noch dann effektiv verfolgen, wenn sie bereit seien, ihre Arbeit in die geopolitischen Interessen der USA einzubetten.

Statt defensiv auf eine Neutralität zu pochen, die angesichts der realen Machtverhältnisse eh zur Fiktion geworden ist, ist es höchste Zeit, daß Hilfsorganisationen offensiv ihre eigenen Strategien formulieren. Ohne gesellschaftspolitische Vision könne auch die humanitäre Hilfe heute nicht mehr auskommen, bekräftigte Martin Salm, der Leiter von Caritas.

Ausblick

Die Konferenz in Frankfurt markierte den Beginn einer längst überfälligen Auseinandersetzung mit den Zwängen und Dilemmata, denen Hilfsorganisationen heute ausgesetzt sind.

Deutlich wurde, daß die einfachen und psychologisch leicht zu vermittelnden Stories vom zupackenden Helfer, der auf völlig hilflose Menschen trifft, die alles – selbst unseren Abfall noch – benötigen, einfach nicht stimmen. Tatsächlich ist die Korrektur zahlreicher Mythen notwendig zu sein, die sich hartnäckig im Kreise der Helfer aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung halten.

Angesichts einer drohenden Weltbürgerkriegsordnung müssen Hilfsorganisationen um ihre gesellschaftliche Rolle wissen und ihr Handeln von Prinzipen leiten lassen, die nicht mehr nur die klassischen Grundsätze der Rot-Kreuzbewegung umfassen, sondern eben auch Prinzipien wie Demokratie, Dezentralität, Subsidiarität, die rechtliche Absicherung von Hilfe, der Schaffung neuer institutioneller Rahmen im globalen Kontext.

Nicht zulassen sollten Hilfsorganisationen, wie im Zuge der neoliberalen Auflösung staatlicher Sozialpolitik auch die Idee eines gesellschaftlich garantierten Beistandes für Menschen in Not unter Druck gerät. Es wäre ein zivilisatorischer Rückfall, wenn an die Stelle des in den UN-Konventionen niedergelegten Rechtes jedes Menschen auf soziale Sicherung wieder die barmherzige Geste als Regelfall von Hilfe trete und soziale Sicherung an familiäre bzw. klientelistische Strukturen delegiert würde. Schon heute können nur noch die wenigsten in der Welt einen Rechtsanspruch auf sozialen Sicherung geltend machen. Ihr Überleben hängt vom Wohlwollen karitativer Organisationen ab und davon, daß man überhaupt auf sie aufmerksam wird.

Dieser Re-Feudalisierung von Hilfe entgegenzuwirken, wäre die Aufgabe in einer Welt, die es mit der Demokratisierung ihrer Verhältnisse endlich Ernstnimmt.

Wirkung

Der Chirurg Prof. Christian Hegelmaier, der in Frankfurt dabei war, nutzte das 12. Internationale Symposium der Deutschen Gesellschaft für Tropenchirurgie, das im Mitte Mai in Hamburg stattfand, um die Anliegen der medico-Konferenz weiterzutragen. Sein Vortrag: »Neutralität ist eine Illusion – Humanitäre Hilfe in Zeiten von Globalisierung und Krieg« endet mit den Sätzen:

»Was ich an dieser Stelle fordere, ist also nichts anderes, als eine Repolitisierung humanitärer Hilfe. Die humanitäre Hilfe muß konsequent ihren emanzipatorischen Aspekt auf Seiten der Opfer in den Vordergrund zu rücken. Um dies zu erreichen, muß sich der Helfer sowohl der Gefahr der Instrumentalisierung als auch der emanzipatorischen Möglichkeiten der humanitären Hilfe bewußt werden. Hilfreich ist hierbei eine Einbindung in die andere Seite der Globalisierung, indem humanitäre Hilfe von vornherein mit Netzwerken örtlicher Selbsthilfe und globalisiertem Widerstand gegen die Auswirkungen der wirtschaftlichen Globalisierung verknüpft wird.

Arundhati Roy, hat in ihrem Beitrag auf dem Weltsozialforum in Puerto Alegre im Januar diesen Jahres unter dem Titel »Wie begegnen wir der Weltherrschaft?« darauf hingewiesen, daß bereits heute viele Millionen Menschen gegen die Weltherrschaft auf die Straße gehen und den Worten ihrer Regierungen keinen Glauben mehr schenken. »Was können wir noch tun?« hat sie gefragt. »Wir können unser Gedächtnis schärfen, wir können aus unserer Geschichte lernen, wir können weiter an der öffentlichen Meinung arbeiten, bis sie ein ohrenbetäubendes Dröhnen wird ….. Unsere Strategie sollte nicht nur sein, der Weltherrschaft zu begegnen, sondern sie zu belagern, ihr den Sauerstoff zu nehmen, sie zu beschämen. Mit unserer Kunst, unserer Musik, unserer Literatur, unserer Widerspenstigkeit, unserer Freude, unserem Scharfsinn, unserer reinen Schonungslosigkeit und der Fähigkeit, unsere eigenen Geschichten zu erzählen, die sich von denen unterscheiden, denen wir dank Gehirnwäsche glauben sollen. Die Revolution der globalen Allmacht wird in sich zusammenfallen, wenn wir uns weigern, das zu kaufen, was sie verkauft, ihre Ideen, ihre Geschichtsversion, ihre Kriege, ihre Waffen, ihre Vorstellung von Unvermeidlichkeit. Denkt daran, sie brauchen uns mehr als wir sie. Eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist unterwegs, an einem ruhigen Tag kann ich ihr Atmen hören.«

Schöner können wir die Hoffnungen und Sehnsüchte der Armen und Entrechteten auf dieser Welt nicht ausdrücken.«