Kampagnen von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sind ein beliebtes Instrument der Öffentlichkeitsarbeit, um gezielt auf Entscheidungen politischer oder privatwirtschaftlicher Akteure einzuwirken. In der lateinischen Bedeutung des Begriffs verstand man unter einer Kampagne einen militärischen Feldzug. Im Laufe der Zeit wurde diese Definition dann auf andere Gebiete – wie die Politik – übertragen. Der militärisch konnotierte Begriff verweist aber noch heute auf eine grundsätzliche Fragestellung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit: Sollte die inhaltliche Konfrontation mit dem „Gegner“, dem Widersacher einer Kampagne im Vordergrund stehen oder der Dialog? Dieser Fragestellung möchte ich exemplarisch am Beispiel der internationalen Kampagne Fatal Transactions gegen Konfliktdiamanten nachgehen.

Strategie der Kampagne

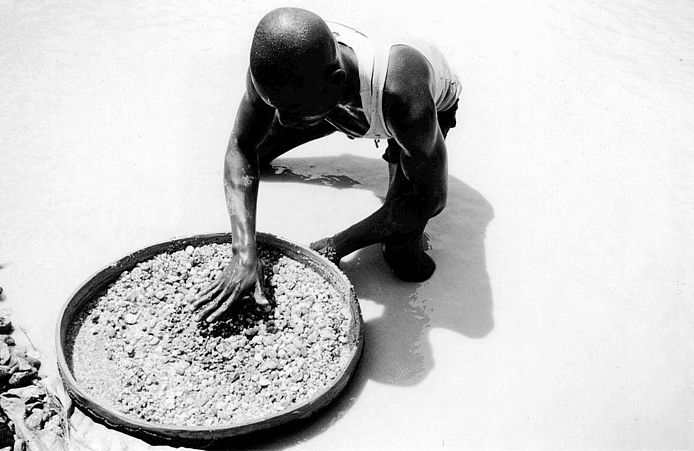

Die Fatal Transactions Kampagne startete 1999 genau zum richtigen Zeitpunkt. Jahrzehntelang wurde der Wert eines Diamanten ausschließlich nach den 4 Cs bemessen: Cut (Schliff), Colour (Farbe), Clarity (Reinheit) und Carat (Gewicht). Erst als Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 1998 mit der Kampagne Fatal Transactions (1) und anderen öffentlichen Initiativen das Thema international publik machten, wurde den vier Cs ein fünftes hinzugefügt: Conflict (Konflikt). Fatal Transactions informiert über den politischen und ökonomischen Hintergrund von Kriegen in Afrika und welche Bedeutung natürlichen Ressourcen wie Öl, Diamanten oder Coltan bei der Konfliktfinanzierung zukommt. Die Kampagne wurde 1999 von vier europäischen Hilfs- und Rechercheorganisationen gegründet. Sie zielt darauf, den Handel mit Diamanten und anderen natürlichen Ressourcen aus Krisengebieten zu unterbinden, um Konflikten auf diese Weise die materielle Basis zu entziehen. Transnationale Unternehmen werden aufgefordert, sich aus den Geschäften mit sog. „Konfliktressourcen“ zurück zu ziehen. Beispielhaft für Konfliktressourcen steht der Diamantenhandel mit afrikanischen Bürgerkriegsländern, aus dessen Erlös in Angola oder in Sierra Leone über Jahre hinweg blutige Bürgerkriege finanziert wurden. Der Diamantenhandel war nicht die Ursache, wohl aber der Motor des Konfliktes. Die Verbindung zwischen der angolanischen Rebellenbewegung UNITA und dem Weltmarktführer im Diamantenhandel, De Beers, konnte in einer Studie von Global Witness nachgewiesen werden. Dies bildete die erste empirische Grundlage für das Sozialengagement.

Die Kampagne fordert den Rückzug der internationalen Diamantenindustrie aus allen Konfliktregionen. Parallel hierzu wurden Diamanten exportierende und -importierende Staaten aufgerufen, das UN-Embargo gegen Konfliktdiamanten einzuhalten und ein effektives Kontrollsystem einzurichten, um den Handel mit Konfliktdiamanten zu unterbinden. Der größte Erfolg war das von NGOs initiierte Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) (s.u.).

Nach dem Start der Kampagne war die Industrie besorgt, der durch millionenschwere Werbemaßnahmen künstlich hoch gehaltene Wert der Diamanten könnte durch die Verbindung mit afrikanischen Bürgerkriegen Schaden nehmen. Das Image der Branche bekam erste Kratzer; Analysten rieten – so berichtete das Handelsblatt im April 2000 – wegen der drohenden Kampagne zum Verkauf von De Beers-Aktien. Der Konzern geriet regelrecht in Panik und versprach unmittelbar nach dem Start von Fatal Transactions, sich aus Konfliktregionen wie Angola zurückzuziehen. Außerdem war das Unternehmen an dem Zustandekommen des KPCS beteiligt und initiiert zudem Entwicklungsprojekte in Diamantenregionen, deren Nachhaltigkeit nur schwer zu überprüfen ist.

Exkurs

Solche PR-Maßnahmen verweisen auf einen grundsätzlichen Strategie-Wandel von Wirtschaftsunternehmen in den letzten Jahren. Unternehmen möchten es nicht mehr riskieren, als ethisch verwerflich gebrandmarkt zu werden. Ausgelöst wurde dieser Trend durch die von Greenpeace initiierte Kampagne gegen die Versenkung des schwimmenden Öltanks Brent Spar durch Shell im Jahr 1995, der für die Ölfirma selbst nach Meinung des Managermagazins (19.06.2007) als PR-Desaster endete und zu Einkommensrückgängen des Konzerns führte. Hier wurde offenkundig, dass zivilgesellschaftliche Kampagnen gesellschaftliche Kontrollfunktionen sehr erfolgreich übernehmen können (sog. Wachhund oder Watch Dog Funktion) und damit den Handlungsspielraum von Unternehmen einschränken. In den 1980er Jahren konnten es sich transnationale Konzerne noch leisten, Kampagnen wie z.B. die gegen das südafrikanische Apartheidregime, gegen Rüstungsunternehmen oder die Pharmaindustrie schlicht zu ignorieren. Das erfolgreiche Zusammenspiel von breiter öffentlicher Mobilisierung und medialer Berichterstattung führte dazu, dass sich nahezu alle größeren Unternehmen (von der Rüstungsindustrie einmal abgesehen) mit ihrem sozialen Engagement schmücken – der „mentalen Liquidität“ ihres Unternehmens.

Noch weiter gehen andere Unternehmen in ihrer Umarmungsstrategie, indem sie die direkte Kooperation in Form von Social Sponsoring Maßnahmen und Öffentlich-privaten Kooperationen (Public Private Partnerships) suchen. Unicef, um ein Beispiel zu nennen, ließ 2002 eine Spendenkampagne zum „Internationalen Tag des Kindes“ von der Ronald McDonald-Stiftung finanzieren und äußerte sich nie öffentlich zu den Vorwürfen, damit Werbung für einen Konzern zu machen, der nicht nur für die Fehlernährung von Millionen Kindern mitverantwortlich ist, sondern auch bekannt ist für die schlechten Arbeitsbedingungen darunter Kinderarbeit in den Anbaugebieten. Deutlichstes Symbol der Öffnung für Gelder der Industrie ist der Global Compact Initiative des UN-Generalsekretärs Kofi Annan von 1999. Damit wurde Unternehmen die Möglichkeit geboten, im Gegenzug zur Zustimmung zu grundlegenden menschenrechtlichen, arbeitsrechtlichen und ökologischen Standards zu privilegierten "UN-Partnern" zu werden. Die über 1700 Mitgliedsunternehmen, darunter z.B. der Ölkonzern BP, nutzen diese Möglichkeit, um ihre ökologische, menschenrechtliche und arbeitsrechtliche Geschäftspraxis zu demonstrieren, ohne dass diese jedoch von unabhängigen Prüfinstanzen kontrolliert wird. Solche Public Private Partnerships (PPPs), sind zu einem wichtigen entwicklungspolitischen Paradigma geworden. Sie versprechen, das Konfliktverhältnis zwischen unterschiedlichen Interessen zu allseitigem Nutzen aufzulösen. Die NGOs nutzen diese Gelder der Wirtschaft, um damit höher geordnete Ziele zu verfolgen wie z.B. den Kampf gegen die Armut. Es droht jedoch eine Instrumentalisierung der NGOs bis zur Einschränkung ihrer Entscheidungsfreiheit. Der wirklichen Gewinner beim „Win Win“ sind oftmals die Unternehmen, die mit solchen Kooperationen ihren politischen Einfluss vergrößern und die PPPs als Instrument zur Imageverbesserung nutzen, ohne dass damit ein grundlegender Wandel in der Firmenpolitik einher gehen muss. Gegen Unternehmen gewandte Aktionsformen wie die auch von Unicef unterstützte Kampagne „Nestlé tötet Babys“ Ende der 1970er Jahre (vgl. www.evb.ch/p25008967.html) sind heute nur schwer vorstellbar.

Neben der Berichterstattung der Medien und des öffentlichen Drucks war ein weiterer und dritter Grund für den günstigen Kampagnenstart von Fatal Transactions die Verfasstheit der Diamantenindustrie selbst. Die Industrie war Ende der 1990er Jahre sehr verletzlich, denn sie sah sich einem Überangebot von Diamanten gegenüber und hielt Steine im Wert von mehreren Milliarden US$ vom Markt fern, um den Preis künstlich zu stabilisieren. Zusammengenommen erzeugten diese Faktoren einen so großen politischen Druck, dass De Beers unmittelbar nach Kampagnenstart ankündigte, sich aus Angola zurückzuziehen und an Gesprächen zur Zertifizierung von Konfliktdiamanten teilzunehmen.

Risiko Selbstverpflichtungsabkommen

Das Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) von 2002 ist der bisher größte Erfolg und zugleich die größte Herausforderung der Kampagne Fatal Transactions. Es wäre ohne den Druck von NGOs nicht zustande gekommen. Bereits im Oktober 1999 heißt es in einer der ersten Pressemeldung der Kampagne: „Fatal Transactions fordert De Beers auf, sich für die Einrichtung einer unabhängigen Prüfkommission einzusetzen, die ein Unbedenklichkeitszeugnis für Rohdiamanten vergibt.“ Im KPCS, an dessen Zustandekommen für die Kampagne NGOs wie global witness, Partnership Africa Canada und Network Movement for Justice and Development aus Sierra Leone mitgewirkt haben, verpflichten sich inzwischen über 70 Diamanten importierende und exportierende Länder, keine Konfliktdiamanten mehr zu handeln. Dies beinhaltet innerstaatliche Kontrolle und die Zertifizierung sämtlicher Exporte von Rohdiamanten. Im engen juristischen Sinne ist das KPCS kein rechtlich verbindliches Abkommen, es beruht primär auf Kriterien der Selbstverpflichtung.

Auf Grund fehlender Kontroll- und Sanktionsmechanismen ist das KPCS jedoch unzureichend. Eine international bindende Regelung, die den Handel mit Konfliktressourcen allgemein untersagt, konnte bisher nicht durchgesetzt werden.

- Ungesicherte Abkommen bergen grundsätzlich das Risiko, dass sie von Industrieunternehmen zur Imageaufbesserung instrumentalisiert werden, ohne dass solche Vereinbarungen zu spürbaren und nachhaltigen politischen Veränderungen beitragen. Daher mahnen Fatal Transactions und weitere NGO-Vertreter eine Überarbeitung hinsichtlich der Verbindlichkeit und der praktischen Umsetzung des KPCS an.

- Die Definition von Konfliktdiamanten greift zu kurz, da sie auf die von illegitimen Akteuren wie Rebellenbewegungen gehandelte Diamanten beschränkt ist.

- Auch in offiziell befriedeten Regionen gehen schwere Menschenrechtsverletzungen und teilweise sklavenförmige Arbeitsbedingungen mit dem Diamantenabbau einher.

Mit der Fortschreibung ökonomischer und sozialer Ausgrenzung werden die Voraussetzungen für einen erneuten Ausbruch der bewaffneten Kämpfe geschaffen, deren Ursache nicht die Rohstoffe selbst waren, sondern die krasse Ungleichheit und Willkür, der vor allem die jungen Menschen in den Diamantenregionen ausgeliefert waren und weiter sind. Hiergegen hatte NMJD protestiert.

- Das Kimberley Process Certification Scheme wird inzwischen als Vorbild für eine allgemeine Definition von Konfliktressourcen gehandelt. Daher ist eine höhere Rechtsverbindlichkeit des Zertifizierungssystems von besonderer Bedeutung. Dabei sollten jedoch die unterschiedlichen Interessen und Zielsetzungen von NGOs, Wirtschaft und Politik nicht verwischt werden. Denn: Die enge Zusammenarbeit mit der Industrie während des Kimberley-Prozesses brachte Fatal Transactions streckenweise in eine schlechte Verhandlungsposition: Die Industrie wurde mit ihrer „Umarmungstaktik“ nicht müde, die große Übereinstimmung mit der Position der Nichtregierungsorganisationen zu betonen. Für die Öffentlichkeit und die Medien waren die Unterscheide teilweise nicht mehr erkennbar.(2)

Das KPCS ist beispielhaft für viele andere Selbstverpflichtungsabkommen, die zum Teil auf Druck von NGOs zustande kommen. Neben dem Kopieren von NGO-Strategien und PPPs tragen auch Selbstverpflichtungsabkommen der Industrie teils bewusst, teils unbewusst dazu bei, dass die Politik aus der Verantwortung genommen und der Handlungsspielraum von Unternehmen vergrößert wird.

Fatal Transactions hatte keine Strategie für eine basisorientierte Kampagne. Die Kampagne richtete sich mit der Forderung nach einem Rückzug aus Konfliktregionen primär an die Industrie selbst. Flankierend hierzu wurde das Geschäftsgebaren von De Beers mit der „Naming and Shaming Methode“ (öffentliches Bloßstellen) medial publik gemacht. Anders als bei der Brent Spar Kampagne wurde keine Strategie erarbeitet, wie die allgemeine Öffentlichkeit aktiv in den Protest einbezogen werden könnte. Im Kampagnenverlauf wurde zwar Material zur Aufklärung über den Zusammenhang von Konflikten und Handelstrukturen in Afrika entwickelt, dieses wurde jedoch nicht mit einem weiter gehenden Aktionsangebot, einer Kampagne „von unten“ verbunden.

Obwohl Fatal Transactions gar nicht als Basis-Kampagne agierte, fürchteten die Diamantenunternehmen lange Zeit einen Konsumentenboykott. Analysten rieten im Jahr 2000 zum Verkauf von De Beers Aktien auf Grund der Bedrohung durch „Dritte Welt-Gruppen“ (zu dem die Kampagne nie aufgerufen hatte).(3)

Die Angst der Industrie ist neben den erwähnten Faktoren vor allem mit dem medialen Interesse an der Kombination von Krieg und Diamanten zu tun. In Deutschland setzte nach Dokumentationen und einem „Tatort“ zuletzt der „Blood Diamond“ mit Leonardo DiCaprio das Thema in Szene, der zwar zu medialer Aufmerksamkeit, nicht aber zu einem politischen Engagement oder Protesten geführt hat. Wenn es gelungen wäre, über partizipative politische Kommunikation öffentlichen Druck aufzubauen und die verantwortlichen Akteure direkt zu adressieren, hätte die sozialkritische Hollywood-Produktion eine mobilisierende Wirkung erzielen können.

Herausforderungen für die Kampagne Fatal Transactions

Fatal Transactions hat den Schwerpunkt der Kampagne bisher auf den Dialog mit der Industrie, Lobbyarbeit und Recherchetätigkeit gelegt und weniger auf die Mobilisierung der Öffentlichkeit, also die Kraft „von unten“ gesetzt. Nicht auszuschließen, dass ein substantielleres Abkommen gegen Konfliktdiamanten politisch durchsetzbar gewesen wäre, wenn es einen spürbaren internationalen Druck der Zivilgesellschaft gegeben hätte so wie im Vorfeld der Verabschiedung des Abkommens gegen Antipersonenminen (Ottawa-Konvention).

Grundsätzlich gilt, dass NGOs nicht deshalb Einfluss auf politische Entscheidungsträger und die Praxis von Industrieunternehmen haben, weil ihnen formell Macht übertragen wurde, sondern weil NGOs selbst Ausdruck von unabhängigen Öffentlichkeiten sind, von diesen getragen werden und gemeinsam mit ihnen besondere Expertisen und Interessen teilen.

- Kritische Öffentlichkeiten zu schaffen und zugleich die Politik wieder in die Pflicht zu nehmen und ins Zentrum der Forderungen zu rücken sollte daher eine zentrale Aufgabe von entwicklungs- und umweltpolitischer Kampagnenarbeit sein.

- Deswegen ist es nicht hinreichend, wenn sich internationale Kampagnenarbeit ausschließlich an Unternehmen wendet. Erreichte Abkommen sollten staatlich bzw. suprastaatlich kontrolliert werden und einen verpflichtenden Charakter haben. Eine unternehmensbezogene Kampagne muss sich immer auch an staatliche oder staatsähnliche Instanzen richten und diese auffordern, ihre Kontrollaufgabe gegenüber der Wirtschaft wahrzunehmen.

- Botschaften der NGO-Kampagnen nehmen immer seltener Bezug auf konkrete politische Rahmenbedingungen und sozio-ökonomische Machtverhältnisse. Viele Kampagnen bauen nicht mehr auf die politisch durchschlagende geschichtsmächtige Kraft von unten. Angesprochen ist stattdessen die Allgemeinheit, die sich im Bewusstsein ihrer privilegierten Position für die Opfer politischer Gewalt, Bürgerkriege, Hungersnöte und Umweltkatastrophen einsetzen soll. NGOs opponieren nicht nur gegen Missstände, sondern helfen zugleich auch bei deren Abfederung und drohen auf diese Weise, in Herrschaftsstrategien integriert zu werden. Der Namenlosigkeit der Opfer steht allzu oft der Namhaftigkeit der Helfer/innen gegenüber.

Um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen ist eine stärkere Betonung der öffentlichen Mobilisierung wichtige Voraussetzung. Wie erfolgreich dies sein kann, zeigen aktuelle Kampagnen aus dem entwicklungspolitischen Bereich, die in erfolgreich in gesellschaftliche Machtverhältnisse intervenieren und einen grundlegende Wandel in der Wirtschafts- und Handelspolitik einfordern wie die Treatment Action Campaign für die kostengünstige Abgabe von HIV-Aids-Präparaten oder das kürzlich durchgesetzte Abkommen zum Verbot von Streumunition.

Anne Jung, 4.2.2009

(1) Fatal Transactions wurde 1998 von der Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international gemeinsam mit der Rechercheorganisation global witness und IPIS sowie den Hilfsorganisationen NOVIB und NIZA gegründet. Die erste empirische Grundlage der Kampagne stellte die Studie „A rough trade“ dar, die von der britischen Rechercheorganisation global witness 1998 veröffentlicht wurde und die Geschäfte von Diamantenfirmen wie De Beers mit der angolanischen Rebellenorganisation UNITA beschreibt. 2000 folgte die Studie „The Heart of the Matter“ über den diamantenfinanzierten Krieg in Sierra Leone von Partnership Africa Canada (PAC).

(2) Erschwerend kam hinzu, dass die Recherche-Organisationen global witness und Partnership Africa Canada im Kimberley-Prozess Beratungsaufgaben übernahmen. Die Debatte, bis zu welchem Punkt dies sinnvoll ist, kann an dieser Stelle nicht genauer ausgeführt werden.

(3) In Ländern wie Botswana trägt der Diamantenhandel zur Demokratisierung bei. Da Fatal Transactions befürchtete, dass sich der Boykott verselbstständigen und auf alle afrikanischen Länder übertragen könnte, rief die Kampagne nie dazu auf.