Ebola ist aus den hiesigen Medien weitgehend verschwunden, die Epidemie scheint, wenn nicht besiegt, so doch erfolgreich eingedämmt worden zu sein. Wie ist die Lage vor Ort in Kenema?

Durch die gemeinsame Anstrengung vieler Kräfte, internationaler, vor allem aber lokaler, ist es tatsächlich gelungen, die tödliche Bedrohung zurückzudrängen und das Leiden der Menschen zu lindern. Das gilt auch für die Region Kenema, wo wir kürzlich dreiundzwanzig Tage lang keine Neuinfektion zu verzeichnen hatten und gemäß den Kriterien der WHO kurzzeitig als Ebola-freier Distrikt eingestuft wurden, bis dann leider doch wieder drei neue Fälle aufgetreten sind.

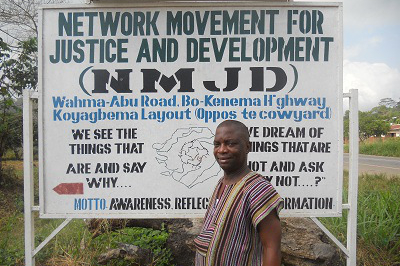

Was waren deines Erachtens die wichtigsten und wirksamsten Maßnahmen? Und wie würdest du den Einfluss der Aufklärungsarbeit einschätzen, den ihr als NMJD geleistet habt?

Meines Erachtens ist es mitentscheidend gewesen, dass vor Ort viele Aktivitäten und Initiativen entstanden sind, die sich dem Kampf gegen Ebola verschrieben haben. Das reicht von dem Einsatz freiwillige Gesundheitsarbeiter über Nachbarschaftsgruppen bis zu Mobilisierungsteams. In den stark von Ebola betroffenen Gebieten, in denen wir als NMJD aktiv waren, sind Beratungszentren und -angebote entstanden. Manche wurden auch von religiösen Gruppen oder von Jugendinitiativen getragen. Diese Mobilisierung der lokalen Strukturen hat entscheidend zu einem friedlichen Miteinander sowie zu einer Verbesserung der sanitären und hygienischen Bedingungen von Ort beigetragen. Der Schlüssel war meines Erachtens aber der Kampf gegen Unwissenheit.

Was meinst du damit?

Ebola konnte sich auch deshalb so stark ausbreiten, weil viele Menschen die Gefahren lange Zeit nicht wahrhaben und ernstnehmen wollten – oft so lange, bis sie unmittelbar davon betroffen waren. Es kursierten viele mächtige Gerüchte. Manche vermuteten hinter Ebola eine Strategie der Regierung, um an Gelder von der internationalen Gemeinschaft zu kommen. Andere sahen einen Plan des Westens am Werk, die Bevölkerung Afrikas zu dezimieren. All das hat eine Leugnung gefördert und diese wiederum die hohe Infektionsrate. Die Strukturen, die sich auf kommunaler Ebene um Aufklärung gekümmert haben, haben dann aber dazu geführt, dass niemand mehr die Augen verschließen konnte.

Auf diese Weise hat der Kampf gegen Ebola sogar zu einer Stärkung der öffentlichen Bildung und des Wissens über Gesundheit beigetragen. Zum Beispiel ist das Bewusstsein gewachsen, wie wichtig es ist, sich regelmäßig die Hände zu wachen. Nach und nach haben die Menschen zum Beispiel auch nicht nur verstanden, sondern akzeptiert, dass sie ihre an dem Virus verstorbenen Angehörige nicht wie üblich waschen oder zum Abschied umarmen sollten. Dank unserer beharrlichen Aufklärungsarbeit sind die Botschaften angekommen und viele Menschen haben ihr Verhalten tatsächlich verändert. Wichtig bei all dem war es, ihnen nicht nur Beschränkungen aufzuerlegen, sondern auch Alternativen aufzuzeigen. So haben sich Gruppen darum gekümmert, sichere, aber gleichwohl würdige Bestattungszeremonien einzuführen. All das hat in hohem Maße geholfen, die Epidemie einzudämmen – zumal es geklappt hat, die Maßnahmen unter den vielen Gruppen und auch zwischen den verschiedenen lokalen Ebenen abzustimmen.

Ein großes Problem war die Stigmatisierung der Infizierten und derjenigen, die Ebola überlebt haben. Gibt es diese soziale Ausgrenzung weiterhin?

Die Geschichte der 19-jährigen Monjama Kamara zeigt, wie die Stigmatisierung konkret ausgesehen hat: Sie wurde mit einer Infektion in einem Krankenhaus behandelt. Nachdem sie als geheilt entlassen worden war, haben ihre Nachbarn, Angehörige und selbst besten Freunde den Kontakt mit ihr vermieden, aus Unsicherheit darüber, sie könnte immer noch ansteckend sein. Vor allem in den ersten Monaten nach Ausbruch der Epidemie waren solche Formen von Diskriminierung und Stigmatisierung extrem verbreitet. Das hat uns veranlasst, aktiv zu werden. In Abstimmung mit lokalen Autoritäten haben wir damit begonnen, in den Gemeinden Aufklärungsteams zusammenzustellen. Ziel war es, durch Information und Aufklärung Ängste zu nehmen und die traumatisierenden Folgen der Epidemie zu vermindern. Es gab auch viele lokale Versammlungen, auf denen wir und andere Aktivisten Menschen, die Ebola überlebt haben, demonstrativ umarmt haben. Das gleiche ist in Kirchen und Moscheen geschehen. Das waren kleine Gesten, die große Wirkung hatten. Tatsächlich hat sich das Problem der Stigmatisierung nahezu aufgelöst. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass viele Überlebende weiterhin an physischen oder psychosozialen Beeinträchtigungen leiden, an chronischen Kopfschmerzen, Unterernährung, Benommenheit, aber auch an Traumata. Unser Netzwerk versucht daher, diese Menschen weiterhin gezielt zu unterstützen.

Kannst du beschrieben, wie das tägliche Leben in Kenema heute aussieht?

Zum Teil hat es sich normalisiert. Wichtig war zum Beispiel, dass das Flugverbot aufgehoben wurde und die Benzinpreise wieder gesunken sind. Indem der Transport wieder angelaufen ist, kann auch das Wirtschaftsleben wieder auf die Beine kommen. Die positive Entwicklung sieht man auch daran, dass die lokalen Märkte wieder stattfinden. Von einem Normalzustand sind wir aber noch weit entfernt. So sind die Schulen zumindest bis März noch geschlossen. Parallel laufen allerdings Bemühungen, die Schulen hinsichtlich der Ebola-Gefahr besser auszustatten. Zudem werden die Lehrkräfte geschult und die Lehrpläne um Themen wie Infektionsschutz ergänzt.

Was könnten die nächsten Schritte sein?

Man kann gar nicht stark genug betonen, dass die Ebola-Epidemie die Gesellschaft Sierra Leones bis in alle Fasern systematisch verwüstet hat. Neben der großen Zahl an Toten hat sie unzählige Waisen, Witwen und Witwer hervorgebracht. Mit dem Tod des Ernährers haben viele Familien ihre Lebensgrundlage verloren. Es gibt einen alarmierenden Anstieg an schwangeren Teenagern. Durch den zwischenzeitlichen Stillstand in der Landwirtschaft drohen in naher Zukunft Nahrungsengpässe. Man darf auch nicht übersehen, welche Folgen es hat, dass eine große Zahl von Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und andere Gesundheitsfachkräfte gestorben ist – schon vor Ebola gab es viel zu wenig medizinisches Personal. Angesichts des düsteren Bildes im Schatten der Ebolakrise dürfen sich die internationale Gemeinschaft und die Geldgeber nun nicht zurückziehen. Eines ist mir besonders wichtig: Ebola hat deutlich aufgezeigt, wie schwach und mangelhaft unser Gesundheitssystem aufgestellt ist. Die Notwendigkeit, dass es einer deutlich besseren und breiteren Gesundheitsinfrastruktur bedarf, ist einer der wichtigsten Lehren – und nun eine der dringlichsten Aufgaben.

Interview: Anne Jung, Übersetzung: Christian Sälzer