Der Workshop läuft schon zwei, drei Stunden, als es plötzlich hitzig wird. Zwei Teilnehmende erheben ihre Stimmen, werden laut, beschuldigen sich gegenseitig. Auslöser des Streits sind Gewaltaufrufe auf Social Media, die unterschiedliche ethnische Gruppen hier im syrischen Raqqa gegeneinander auszuspielen versuchen. Die geübte Moderatorin der kurdischen medico-Partnerorganisation Rights Defense Initiative (RDI) ordnet eine kleine Pause an, im Nebenzimmer gebe es Baklava und Soft Drinks. Die beiden erregten Gemüter finden sich abseits ein, stecken die Köpfe zusammen, klären den Disput, vertragen sich. Am Ende war es ein Missverständnis. Der Workshop kann weitergehen.

Dass er überhaupt stattfindet, ist bereits ein kleiner Erfolg. Zum ersten Mal treffen so viele unterschiedliche Statusgruppen im selben Raum aufeinander, hören sich gegenseitig zu, versuchen Verständnis füreinander zu gewinnen: Da sind Vertreter islamischer Organisationen, Angehörige von Gewaltopfern, Repräsentanten arabischer Stämme und kurdischer NGOs, muslimische Feministinnen sowie Politiker:innen der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien. Sie kommen aus den arabischen Städten Raqqa und Deir ez-Zor sowie dem kurdischen Kobanê. Es ist der zweite von mehreren Workshops, die die Rights Defense Initiative in ganz Syrien organisiert und damit ihr eigentliches „Arbeitsterrain“ in der Region der autonomen Selbstverwaltung verlässt. In Idlib, Qamislo, Homs, Latakia, Damaskus und Suweida, so die Planung, können und sollen sich Teilnehmende mit verschiedenen Herkünften und Hintergründen in einem moderierten Rahmen mit der Frage nach einer gemeinsamen syrischen Perspektive auseinandersetzen. Die Workshops sind Teil eines notwendigen Versöhnungs-, Aufklärungs- und Gerechtigkeitsprozesses. Ebendiesen muss das Land bewältigen, um historische Spaltungen sowie gewaltvolle Verletzungen überwinden und zu einer multiethnischen Gesellschaft zusammenwachsen zu können.

Allgegenwärtiges Misstrauen

Das Ende der Assad-Dynastie, ihr jahrzehntelanges Wüten gegen jede Form von Opposition, ist noch kein Jahr her. Die syrische Gesellschaft ist weiterhin von einem tiefen Misstrauen geprägt, das soziale Gewebe entlang vieler Linien zerrissen. Die Assad-Herrschaft wirkt fort. Mit der Spaltung der Bevölkerung entlang von Religionszugehörigkeit und ethnischer Herkunft sicherte sie ihre Macht. Sich den dabei gezogenen sozialen Gräben zuzuwenden, ist nach wie vor so heikel, dass der Workshop in Raqqa hinter verschlossenen Türen stattfindet. Keine Ton- aufnahmen, keine Bilder und keine Namen dürfen ohne Absprache nach draußen dringen. Bei einer anonymen Umfrage können die Anwesenden über das Smartphone Themen benennen, die ihrer Meinung nach den Frieden in der Region um Raqqa gefährden. Auf einer Leinwand erscheinen Begriffe wie „Rassismus“, „Hate Speech auf Social Media“ und „fehlende Meinungsfreiheit“. Bei der Frage, welche Werte in einer gerechten Gesellschaft nicht aufgegeben werden dürfen, tauchen Stichworte wie „Transparenz“, „Rechtsstaatlichkeit“, „Gerechtigkeit für die Opfer“, „Privatsphäre“ und auch „Anerkennung der Differenz“ auf. Ein Stammesvertreter wählt Worte, die Brücken bauen: „Die Bedürfnisse der kurdischen Dörfer sind die gleichen wie die der arabischen Dörfer. Wir sind gleich.“ Man müsse einen Sinn fürs Gemeinwohl schaffen und nicht nur an die eigene Gemeinschaft denken. Viele in der Runde nicken zustimmend.

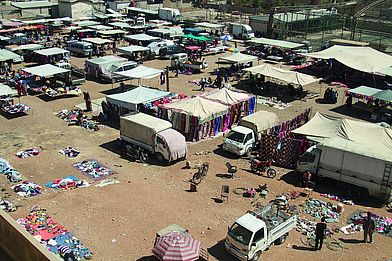

Vor dem unscheinbaren Gebäude, in dem der Workshop stattfindet, drängt sich der Verkehr durch die Straßen. Unter gleißender Sonne gehen die Menschen ihren Geschäften nach. Es herrscht Alltag in Raqqa, der Wiederaufbau geht voran. Das Erbe des sogenannten Islamischen Staats (IS), der die Stadt von 2014 bis 2017 kontrollierte und zu seiner inoffiziellen „Hauptstadt“ machte, ist gleichwohl unübersehbar. Trümmer, Ruinen und mit Einschusslöchern übersäte Hauswände erinnern daran, dass hier noch bis vor wenigen Jahren der Krieg tobte. Es waren vor allem kurdische Milizen, die mit Unterstützung der USA den IS in einem monatelangen erbitterten Kampf mit vielen zivilen Opfern aus der Stadt vertrieben. Das grausigste Relikt aus der Zeit der Schreckensherrschaft ist ein von einem eisernen Zaun umgebenes Rondell inmitten eines Kreisverkehrs. Unter dem IS wurde der Naim-Platz als „Platz der Hinrichtungen“ weltweit bekannt, hier wurden für alle sichtbar und auf grausame Weise zugerichtete Opfer zur Schau gestellt.

In einer Pause des Workshops plaudern und lachen muslimische Feministinnen miteinander, sie wirken unbekümmert. Auf Nachfrage erzählen sie, dass sie unter der Herrschaft des IS in Raqqa gelebt haben. Eine erinnert daran, dass es bei manchen Bewohner:innen auch Zuspruch gegeben habe. Dieser habe sich erst aufgebraucht, als der IS seine Schikanen ausweitete. „Hätte er nicht das Rauchen oder das Tragen von Jeans und T-Shirts verboten, wären die Menschen ihm womöglich treu geblieben“, vermutet eine der Frauen. Sie und ihre Mitstreiterinnen setzten sich damals größten Gefahren aus, indem sie klammheimlich Schulunterricht für Mädchen und Frauen organisierten. „Wir haben uns an den Erklärungen der Vereinten Nationen über Frauenrechte orientiert“, meint eine lapidar. Was mit ihnen geschehen wäre, wären sie aufgeflogen? Sie antwortet mit einer knappen Geste: eine Handbewegung an den Hals.

Aufatmen und ausharren

Im sicheren Raum des Workshops tauschen sich die Teilnehmenden weiter über eine gemeinsame Zukunft aus. „Wir müssen ein Konzept von Staatsbürger:innenschaft erarbeiten“, sagt jemand. Ein anderer ergänzt: „Wenn wir uns an die Wahrheit halten, werden wir eine Lösung finden.“ Zur Wahrheit gehört, dass der vom Assad-Regime durchgesetzte „Sektarismus“ noch lange nicht überwunden ist. Mit diesem Begriff beschreibt der syrische Schriftsteller Yassin al-Haj Saleh einen zentralen Herrschafts-Mechanismus: Systematisch wurden bestimmte Bevölkerungsidentitäten geformt und dann gegeneinander ausgespielt. Gezielt seien Ressentiments erzeugt, Misstrauen gefördert und Angst geschürt worden, sei es durch Begünstigungen, Diskriminierungen oder staatliche Gewalt. Diese Spaltungen haben sich tief in die syrische Gesellschaft eingegraben und sind mit dem Sturz des Herrschers keineswegs verschwunden. Hiervon zeugen auch die Massaker an Minderheiten in den Regionen Latakia und Suweida mit Tausenden Toten in der ersten Jahreshälfte, ebenso die bewaffneten Angriffe gegen kurdische Viertel in Aleppo Anfang Oktober. Die Gewaltausbrüche nähren einen beunruhigenden Gedanken: Sind die neuen Machthaber islamistischen Miliz HTS in Damaskus wirklich willens und in der Lage, ethnisch oder konfessionell aufgeladene Gewalt gegen Minderheiten einzudämmen? Oder setzt sich das Zündeln mit der Fackel des syrischen Sektarismus fort? Kurdische Stimmen, die der Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien nahestehen, äußern sich reserviert zur Rolle der HTS auf dem Weg in ein friedliches und plurales Syrien. Zwar konnten sich die Kommandantur der kurdischen Selbstverteidigungskräfte und das HTS-Regime auf Absichtserklärungen eines geeinten Syriens einigen. Doch die jüngsten Gewaltausbrüche lassen die Zweifel wachsen.

Unsere Reise führt von Raqqa entlang der Überlandstraße weiter nach Hassakeh und schließlich Richtung Qamislo, der inoffiziellen Hauptstadt der Selbstverwaltung im Nordosten des Landes. Während im arabisch dominierten Umland von Raqqa die Felder dank der Nebenarme des Euphrat und funktionierender Bewässerungsanlagen fast paradiesisch blühen, wird die Landschaft hier immer trockener. Dies ist zum einen die Folge eines sehr trockenen Sommers, zum anderen das Ergebnis machtpolitischer Sabotage: Seit Jahren blockiert die türkische Regierung über ihre Staudammpolitik die Wasserzufuhr in die kurdisch geprägte Region. Hinzu kommt, dass Bomben- und Drohnenangriffe weite Teile der Infrastruktur zerstört haben.

Auf einmal trennt die Straße eine längst stillgelegte Bahntrasse. Schienenteile, die für den Asphalt weichen mussten, rosten im Staub vor sich hin. Sie sind Zeugen einer „deutschen Geschichte“ vor Ort: Anfang des 20. Jahrhunderts wurde mit dem Bau der sogenannten Bagdadbahn begonnen, die das Deutsche mit dem Osmanischen Reich verbinden sollte. Wenige Kilometer weiter hat eine andere Großmacht deutlich jüngere Spuren hinterlassen. Auf dem Rollfeld des Flughafens von Qamislo, der bis zuletzt in den Händen des Assad-Regimes war, stehen noch immer russische Flugzeuge. Nebenan sind ein Militärlager und Sanitätsfahrzeuge aus Sowjetzeiten zu entdecken. Als Verbündeter Assads hatte das Putin-Regime massiv in den Syrischen Bürgerkrieg eingegriffen. Doch auch diese Zeiten sind vorbei.

Ankunft in Qamislo. In der Innenstadt brummt und surrt es lautstark. Nachdem türkische Drohnenangriffe auch hier die Stromversorgung lahmgelegt haben, versorgen riesige Dieselgeneratoren die Stadt mit Elektrizität. Doch die unvorhersehbaren Attacken aus der Luft sind seit Mai diesen Jahres ausgesetzt. Auf Druck der USA befinden sich die türkische Regierung und die kurdisch dominierten Streitkräfte SDF in Gesprächen. Parallel dazu laufen Friedensverhandlungen zwischen Ankara und der PKK. Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass die Menschen aufatmen können. Entsprechend friedlich und entspannt ist die Stimmung auf den Straßen. Die Härten sind gleichwohl groß. Es fehlt an vielem. So sind mit dem Sturz des Assad-Regimes auch staatliche Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser geschlossen worden. Für Patient:innen und Schulkinder mussten neue Plätze gefunden werden. Nicht für alle hat das bislang geklappt.

Wohin steuert das HTS-Regime?

Die medico-Partnerorganisation Kurdischer Roter Halbmond (KRH) versucht, die ärgsten Nöte zu lindern. Sie ist von den Kürzungen internationaler Hilfsgelder betroffen, musste Kliniken – die sie in der gesamten Region betreibt – schließen, sowie ihre medizinischen Dienste in Flüchtlingslagern reduzieren. Trotz dieser enormen Belastungen sind Mitarbeiter:innen nach den Angriffen auf die alawitische Minderheit in Latakia in die Provinz am Mittelmeer gefahren, um dort Nothilfe zu leisten. Gleiches versuchte der KRH auch nach den Gewaltausbrüchen gegen die vorwiegend drusische Bevölkerung in Suweida im Süden des Landes, was vom HTS-Regime allerdings verhindert wurde. „Noch immer beeinflusst das Politische das Humanitäre hier im Land“, folgert Nadia, eine der beiden Co-Vorsitzenden des Kurdischen Roten Halbmondes. Im gleichen Atemzug beweist sie politische Weitsicht: „Wir wollen eine humanitäre Organisation aufbauen, die alle Ethnien Syriens verbindet. Ob uns das gelingt, hängt jedoch von der politischen Situation im Rest des Landes ab.“

Dass es die medico-Partnerorganisation mit ihrem universalistischen Ansatz ernst meint, steht außer Frage. Doch die Ressourcen sind begrenzt – und die Aufgaben reißen nicht ab. In Qamislo kamen Ende letzten Jahres Zehntausende gewaltsam Vertriebene aus dem kurdischen Kanton Afrin an. Die Helfer:innen vom Kurdischen Halbmond sorgten dafür, dass sie zumindest ein Dach über dem Kopf haben, errichteten Notunterkünfte in Schulen, Moscheen, Zeltlagern – dort leben die Vertriebenen bis heute. Lania, die in Wahrheit anders heißt, erzählt, was damals geschehen ist. Mit ihrem Ehemann und den zwei kleinen Kindern floh sie vor sieben Jahren vor der türkische Militäroffensive aus dem Nordwesten und strandete weiter südlich in Shebha. Im Zuge des Putsches der HTS im Dezember 2024 stießen dann türkeinahe Milizen der Syrischen Nationalen Armee auch dorthin vor. Wie viele andere musste die Familie wieder Zuflucht suchen. So kam sie nach Qamislo. Hier lebt sie in einem trostlosen und heruntergekommenen Schulgebäude, das weder Küche noch Badezimmer hat. Gekocht wird auf mobilen Herdplatten, für die Notdurft stehen vier mobile Toiletten bereit.

Wie es weitergehen kann? „Ich bin jetzt 40 Jahre alt und alles, was ich will, ist, dass meine Kinder Rechte haben. Ich opfere mein Leben für sie“, klagt Lania. Sie zeigt WhatsApp-Videos ihres zerstörten und jetzt von türkeinahen Milizen besetzen Hauses in Afrin. Sie hat von Menschenrechtsverletzungen gehört und davon, dass Rückkehrwillige dafür bezahlen müssen, wieder in ihre Häuser zu dürfen. Doch das sei sinnlos, gibt die gebrochene Frau zu verstehen. Es gebe schlichtweg keine Lebensgrundlage mehr, die Milizionäre hätten alles geklaut, von Fensterscheiben bis hin zu Lichtschaltern. Selbst aus 100-jährigen Olivenbäumen hätten sie Brennholz gemacht. Ihr Mann ergreift das Wort. „Spenden werden unsere Situation nicht ändern. Wir brauchen eine politische Lösung. Doch bis es soweit ist, braucht es materielle Unterstützung.“ Dann bricht er in Tränen aus. „Manche wollen nicht mehr zurück“, ergänzt Lania. „Doch sollte Afrin eines Tages für uns zugänglich sein, werde ich auf jeden Fall zurückkehren.“

Unsere Partner:innen in Rojava setzen sich für ein demokratisches Syrien ein. Sie verteidigen Frauen- und Menschenrechte und leisten Nothilfe, wo immer es nötig ist.

Dieser Beitrag erschien zuerst im medico rundschreiben 04/2025. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!