Rückblick

Mit dem heutigen Symposium wollen wir an eine Debatte anknüpfen, die medico 2003 angestoßen hat. Einige von Ihnen werden sich erinnern: Damals, sozusagen am Vorabend des Irak-Krieges, hatten wir zu einer Konferenz hier nach Frankfurt eingeladen, die der Frage von „Macht und Ohnmacht von Hilfe“ nachspürte.

Unser damaliges Plädoyer galt einem kritischen Begriff von Hilfe; einem, der deutlich macht, dass bei aller Notwendigkeit eines unmittelbaren Beistandes für notleidende Menschen das Ziel von Hilfe die nachhaltige Überwindung von Elend und Abhängigkeit sein muss. Es reicht nicht, so formulierten wir damals, nur die Not zu lindern. Denn so wichtig der unmittelbare Beistand für das Überleben von Menschen sein kann, darf doch nicht übersehen werden, dass ein Abfedern nur der ärgsten Auswüchse des herrschenden Unrechts auch zur Stabilisierung der Verhältnisse beiträgt, die Not und Unrecht immer wieder aufs Neue verursachen.

Aus diesem Grund haben wir für eine Art Dreifachstrategie plädiert: nämlich Hilfe zugleich zu verteidigen, zu kritisieren und zu überwinden. Das klingt kompliziert, ist es aber nicht. Deutloch wird das am Beispiel auch der deutsche Sozialpolitik:

Selbstverständlich ist es in Zeiten von Sozialabbau notwendig, jede noch bestehende Formen von öffentlicher Unterstützung zu verteidigen, aber zugleich auch deutlich zumachen, dass Sozialhilfe, zumal wenn sie an disziplinierende Bedingungen geknüpft ist, auf Dauer keine Lösung darstellt. Nicht die Verstetigung von Abhängigkeit ist das Ziel von Hilfe, sondern letztlich deren Überwindung durch einen solidarischen Beistand, der sich aus Rechtsansprüchen ableitet, genau so, wie sie in den Menschenrechtspakten definiert sind.

Unmittelbarer Anlass unserer damaligen Konferenz war der Irak-Krieg. Gefragt zur Rolle von Hilfsorganisationen hatte sich der damaligen US-Außenministers Colin Powell zu der bemerkenswerten Aussage hinreißen lassen, dass „Hilfsorganisationen ein Machtmultiplikator und wichtiger Teil der eigenen Truppen“ seien.

Es wird Sie nicht verwundern, dass das Gros der deutschen NGOs nichts mit einer solchen „embedded aid“ zu tun haben wollte. Gemeinsam pochten wir auf Unabhängigkeit – und konnten immerhin hierzulande verhindern, was in den USA seit dem Irak-Krieg offizielle Politik ist. Dort erhalten US-amerikanische Hilfswerke nur noch dann öffentliche Gelder, wenn sie sich den Sicherheitsstrategien der Regierung unterordnen.

Solche Überlegungen, die es durchaus auch in Deutschland gab, haben die hiesigen Hilfswerke bislang zurückweisen können. Das ist nicht zuletzt das Verdienst der Arbeit von VENRO, dem Dachverband der entwicklungspolitischen NROs. Mit zahlreichen Positionspapieren hat sich VENRO in den zurückliegenden Jahren gegen eine Instrumentalisierung von Hilfe für sicherheitspolitische Zwecke ausgesprochen - ganz im Sinne von medico.

Gleichzeitig haben wir deutlich gemacht, dass das berechtigte Drängen auf Unabhängigkeit nicht mit einem Verzicht auf eigene politische Haltung verwechselt werden darf. Der Versuch jedenfalls, die eigene Unabhängigkeit über den Rückzug auf eine ausschließlich humanitär begründete Nothilfe retten zu wollen, schien uns wenig tragfähig. Wer das tut, übersieht, dass sich auch Hilfsorganisationen immer in einem politischen Umfeld bewegen: sie mischen sich ein, beeinflussen mit ihrer Arbeit gesellschaftliche Kräfteverhältnisse, hinterlassen Spuren, die über den Moment der Hilfe hinausreichen - sie stabilisieren bzw. unterminieren bestehende Machtverhältnisse. Es ist dieses Spannungsfeld, in dem sich Hilfe bewegt: ein Spannungsfeld zwischen Emanzipation und Herrschaftssicherung, wobei die Gefahr, für Herrschaftssicherung in Dienst genommen zu werden, dann besonders groß ist, wenn Hilfsorganisationen keine eigene gesellschaftspolitische Vision verfolgen und sich so auch ihrer eigenen Rolle auch nicht bewusst sein können.

Vernetzte Sicherheit

Als wir mit den Planungen für diese Symposium begonnen haben, konnten wir nicht damit rechnen, wieder so aktuell zu sein. Es sieht ganz danach aus, dass nun auch hierzulande das verwirklicht werden soll, was in den USA seit Jahren praktiziert wird. Den eskalierenden Krieg in Afghanistan im Auge drängen nun auch deutsche Politiker mit Nachdruck darauf, Hilfeorganisationen formell in ihre sicherheitspolitischen Konzeptionen einzubinden.

Sie werden es verfolgt haben: seit Jahresbeginn verlangt der neue Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel ganz offen die Einbindung von Entwicklungspolitik und schließlich auch von entwicklungspolitisch tätigen NGOs in das, was er einen „ganzheitlichen Ansatz vernetzter Sicherheit“ nennt.

Es lohnt den Aufwand, sich diese drei, vier Worte im Einzelnen anzusehen. Jedes für sich transportieren sie für ganz bestimmte Bilder, Erwartungen und Botschaften. Dem latenten Gehalt solcher Begrifflichkeiten nachzuspüren, ist weder semantischer Luxus, noch ideologische Haarspalterei. Es ist gut, dass die Debatte darüber in Gang gekommen ist. Beispielsweise Anfang Mai auf einem Treffen in der Evang. Akademie Bad Boll, wo ca. 30 Vertreter aus Politik, NGOs, Friedensbewegung und Militärs für ein paar Tage zusammengekommen waren, um u.a. der Frage nachzugehen, was es mit dem Begriff der „vernetzten Sicherheit“ auf sich hat.

Bis auf wenige Teilnehmer waren wir uns rasch einig, dass die Idee der „vernetzten Sicherheit“ ein Unsinn darstellt, ein gefährliche sogar, zumindest aber ein Euphemismus. Selbst die Vertreter der Militärs waren alles andere als glücklich mit dem, was ihnen das aktuelle „Weißbuch 2006“, wo der Begriff erstmals auftaucht, so vorgibt. „Vernetzte Sicherheit“ wird dort präsentiert als Leitlinie zur Transformation der Bundeswehr, um sie künftig nicht mehr allein auf Verteidigung, sondern auf internationale Konfliktverhütung und Krisenbewältigung einschließlich des Kampfes gegen den Terrorismus abzustellen. Auch wenn sich nun der Entwicklungshilfeminister diesen Begriff zu Eigen gemacht hat, reicht seine Entstehungsgeschichte doch in die Jahre der rot-grünen bzw. Der schwarz-roten Regierungszeit zurück.

Sicherheit

Lassen sich mich die Idee eines „ganzheitlichen Absatzes vernetzter Sicherheit“ von hinten aufrollen und mit dem Begriff der Sicherheit beginnen. Fraglos ist das Bedürfnis nach Sicherheit ein legitimes Bedürfnis und nicht als solches verächtlich zu machen. Die Garantie der körperlichen Unversehrtheit, der Schutz vor Raub, die Rechts¬sicherheit, ein Leben in Frieden und größtmöglichem Glück – all das sind fundamentale Menschen¬rechte, deren Realisierung und Sicherstellung wichtige gesellschaftliche Aufgaben darstellen. Wer wäre nicht für Sicherheit?

Mit Blick auf die Verhältnisse in der Welt aber wird rasch deutlich, dass es den Sicherheitsstrategen im Verteidigungsministerium nicht um einen solchen empathischen Begriff von Sicherheit geht, der die Sicherheit aller meint, sondern um einen selektiven. Denken Sie an den berühmten Satz des ehemaligen Verteidigungsminister Struck, der keine Zweifel daran ließ, was die Bundeswehr am Hindukusch tut: es geht um die Verteidigung der Sicherheit Deutschlands.

Wer sich zudem die Bundestags-Debatten ins Gedächtnis ruft, die 2001 zur Entsendung der Truppen nach Afghanistan geführt haben, der wird sich auch daran erinnern, dass der Ausgangspunkt die Solidarität mit dem Bündnispartner USA gewesen ist, nicht aber die Sicherheitsbedürfnisse der Menschen in Afghanen. Die wurden erst thematisiert, als es darum ging, die Intervention in der Öffentlichkeit zu legitimeren. Mit einem Mal drehte sich alles um die Rechte von Mädchen und Frauen, die zuvor die offizielle Politik nicht sonderlich interessiert hatte. Um den Mädchen den Schulbesuch zu ermöglichen, müssten Soldaten für ein sicheres Umfeld sorgen, hieß es damals. Ohne Sicherheit keine Entwicklung.

Inzwischen hat sich der Rechtfertigungsnebel gelegt und wir erkennen, wie vorgeschoben der Menschenrechtsdiskurs war. Geblieben aber ist die These: ohne Sicherheit keine Entwicklung. Wenn Sie heute im Bundestag mit Politikern reden, werden Sie das immer wieder hören: ohne Sicherheit keine Entwicklung. Und das ist bemerkenswert!

Als jemand, der seit über 30 Jahren mit Entwicklungspolitik beschäftigt ist, verfolge ich das Geschehen schon einige Zeit. Früher, das kann ich ihnen sagen, hätte man jeden, der soziale Entwicklung zuallererst im Kontext von Sicherheit buchstabiert hätte, nicht ernst genommen. Frieden, ja das haben wir schon im Kontext von Entwicklung gesehen, aber Sicherheit? Allzumal eine selektive Sicherheit? Mit der Annahme, dass ohne Sicherheit keine Entwicklung möglich sei, wird das auf den Kopf, was die Entwicklungspolitik im eigentlichen bewegt: das Wissen darum, dass Frieden nur dort gedeiht, wo soziale Entwicklung in Gang gekommen ist. Und schon die Propheten des alten Testaments wussten, dass Entwicklung nicht die Folge von Sicherheit ist, sondern umgekehrt: der Gerechtigkeit Frucht der Frieden sein wird.

Von solchem Wissen droht sich der entwicklungspolitische Mainstream zu verabschieden, wenn es statt von Frieden und Menschenrechten von Sicherheit spricht. Und der Prozess ist leider schon sehr weit vorangeschritten. Wer heute auf die Verwirklichung von sozialen Rechten besteht, wer mithin Veränderungsprozesse einklagt, die selbstverständlich auch die hiesigen Verhältnisse umfassen müssen, kann sich sehr schnell den Vorwurf der Ideologie einhandeln. Das Streben nach Stabilisierung des Status Quo, die Idee der Sicherheit, gilt dagegen als zeitgemäß, als pragmatisch.

Globale Krisendynamik

Solche semantischen Verschiebungen sind nicht Ausdruck von Moden.

Der neue Jargon verweist auf Veränderungen, die sich in den letzten Jahrzehnten real ereignet haben. Auf Entwicklungen, die allesamt mit dem zu tun haben, was wir Globalisierung nennen.

Ich kann das hier nicht im Detail ausführen, sondern nur mit einigen Stichworten skizzieren.

Schon ein flüchtiger Blick auf die Verhältnisse in der Welt lässt gravierende Missstände erkennen, die allerdings mit allerlei Bedrohungen einhergehen (Klimawandel, soziale Verteilungskonflikte, Finanzkrise, Hungerkrise, …).

Wer sich den Blick für die Ursachen all der sozialen und ökologischen Herausforderungen nicht verstellen lässt, wird rasch erkennen, dass sie im Kontext jener Krisendynamik stehen, die mit der globalen Entfesselung des Kapitalismus auf extreme Weise forciert wurde.

Die Deregulierung des internationalen Waren- und Kapitalverkehrs hat nicht nur das Elend in der Welt anwachsen lassen, sondern auch die Staatswesen einzelner Länder – mitunter bis zur Unkenntlichkeit – ausgehöhlt bzw. auf repressive Machtapparate reduziert. Zwischen 30-50 Staaten gelten heute als sog. „failed states“, in denen soziale Sicherung nicht mehr an staatliche Institutionen, sondern an private Akteure gebunden ist (traditionelle Clan- und Familienstrukturen, Warlords, Privatarmeen, kriminelle Netzwerke, mafiöse Strukturen, multinationale Unternehmen usw.)

Wie groß das Gewalt¬potential ist, das aus solchen Verhältnissen resultiert, das haben auch die Sicherheitspolitiker des Nordens verstanden. Ende der 90er Jahre ließ der US-amerikanische National Intelligence Council (in Kooperation mit der CIA) die neue Bedrohungslage samt ihrer möglichen Entwicklung untersuchen. Gleich mehrere Trends wurden ausgemacht, die allesamt als Gefahr für den Status quo betrachtet wurden:

An erster Stelle das anhaltende Bevölkerungswachstum, gefolgt von einem steigenden Energieverbrauch, die immer prekärer werdende Wasserknappheit, die Zunahme des Hungers, die Verstädterung, selbst die Finanzkrise haben die sicherheitspolitischen Experten bereits prognostiziert.

Bemerkenswert an dieser und ähnlichen Studien ist, dass die ausgemachten Trends nur am Rande mit der Machtpolitik des globalen Nordens in Beziehung gesetzt werden. Nicht die milliardenschweren Agrarexportsubventionen mit ihren fatalen Auswirkungen auf die Lebensumstände afrikanischer Bauern gelten als Bedrohung für die globalen Verhältnisse, sondern das, was daraus resultiert: der Bevölkerungsdruck, die Migration, die Verstädterung. Nicht der extensive und illegale europäische Trawlerfischfang vor der somalischen Küste gilt als Problem, sondern die in ihrer Existenz bedrohten somalischen Fischer, die sich nur noch mit dem Mittel der Piraterie zu helfen wussten. Nicht in der endgültigen Zerstörung der afghanischen Wirtschaft durch die Öffnung der Märkte sieht man den Grund für die wachsende Unzufriedenheit der Afghanen, sondern darin, dass diese womöglich einfach nicht reif genug seien für die Demokratie.

Weil die Ursachen für die Bedrohungen sozusagen allesamt im Süden selbst ausgemacht werden, kreisten die Überlegungen, wie ihnen zu begegnen ist, auch nur um interventionistische Politiken – um punktuelle Gefahrenabwehr vor Ort, nicht aber um die Korrektur der globalen Verhältnisse. Vielleicht kommt jetzt, wo die Krise auch Länder wie Griechenland existentiell bedroht und die EG in ihren Grundfesten erschüttert, ein Umdenken in Gang.

Die Mittel, die Sicherheitspolitiker zur Gefahrenabwehr bislang im Auge hatten, sind vielschichtig. Ich zitiere den damalige Außenminister Joschka Fischer, der 2003 folgendes sagte: „Entwicklungszusammenarbeit, Finanz- und Handelspolitik, Menschen¬rechtspolitik, Polizei und Militär – über eine so breit angelegte Kombination von Mitteln zur Krisenbewältigung verfügt kaum ein anderer sicherheitspolitischer Akteur (als die EU). Dieses mehrdimensionale Spektrum von Instrumenten ist gerade deshalb wichtig, weil wir wissen, dass die neuen Bedrohungen nicht allein mit militärischen Mitteln bewältigt werden können“.

Zweierlei wird in solchen Argumentationen deutlich: die Idee der Verzahnung von militärischen mit zivilen Mitteln sowie die Neubestimmung von Entwicklungszusammenarbeit und selbst Menschenrechtspolitik als Instrumenten von Sicherheitspolitik. Beide verlieren dabei den Charakter eigenständiger Politikbereiche und werden letztlich dem Diktat von Sicherheitspolitik untergeordnet – und eben das ist gemeint mit dem Begriff der Versicherheitlichung von Politik.

Die Konsequenzen einer Versicherheitlichung von Politik sind erheblich. Denn wenn sich Politik nicht mehr vom dem Auftrag leiten lässt, ein menschenwürdigen Zusammenleben zu gestalten, sondern sich auf Gefahrenabwehr beschränkt, dann liegen die Militarisierung von Außen- und Entwicklungspolitik ebenso nahe, wie zugleich auch militärisches Handeln politisch normalisiert wird.

Das Unwohlsein der Militärs, von der ich vorhin sprach, hat übrigens mit genau mit dieser Ausweitung des militärischen Handelns zu tun. Immer häufiger müssen Soldaten heute die Folgen einer zerstörerischen Politik ausbaden. Eine Politik, die soziale Verelendung, Umweltzerstörung und Gewalt in Kauf nimmt, um den Interessen von Kapitalgesellschaften zu entsprechen. Wenn die NATO nicht „out of business“ gehen wolle, müsse sie „out of area“ gehen, verlangte vor Jahren der republikanische Senator Richard Luger. Und seitdem rüsten Streitkräfte für das, was „Military Operations other than war“ genannt wird: für militärisches Peacekeeping etwa oder die Unterstützung lokaler Behörden bei der Bewältigung von Krisen. Die Spannbreite solcher Interventionen reicht von Afghanistan bis zur Entsendung von Truppen ins erdbebenzerstörte Haiti.

Auf der anderen Seite hat die Versicherheitlichung von Politik auch die Entwicklungspolitik erfasst: Um Armut effektiv zu bekämpfen und die Leute in der Welt vor Drogenhandel, Krankheiten und Terrorismus zu schützen, müsse Hilfe künftig mit militärischem Handeln kombiniert werden, verlangte 2003 die Weltbank.. Wenig später, 2006, kündigte die Britische Entwicklungsbehörde (DIFD) an, der Notwendigkeit einer Kooperation mit den Militärs künftig stärker in Betracht zu ziehen. Entwicklungshelfer sollten ihre Samthandschuhe ausziehen, empfahl 2008 der damalige Bundeswehr-Generalinspekteur Naumann. und verlangte von Militärs, sich zu einem Comprehensive Approach durchringen, der auch nicht-militärische Fähigkeiten umfasst.

Höchst aufschlussreich ist, wie sich diese Debatte in der Mittelvergabe niedergeschlagen hat: Zwischen 2002 und 2005 stieg in den USA der Anteil des Pentagon an der US-Auslandshilfe von 6 auf 22 Prozent. Deutlich wird in solchen fiskalischen Verschiebungen, was Kritiker der Vernetzung von Sicherheit und Entwicklung schon immer befürchtet haben. Es geht nicht um Vorrang fürs Zivile, sondern um deren Unterordnung unter das Militärische.

Der utopische Überschuss, der noch in der Allgemeinen Deklaration der Menschenrechte zum Ausdruck kam, ist so einem nachutopischen Pragmatismus gewichen, der nichts mehr verändern will, sondern nur noch darum bemüht ist, den Status Quo zu sichern.

In dem Maße aber, wie die strukturelle Ungleichheit konstant gesetzt wird, verkümmert Krisenbewältigung zu einer Art Sicherheitsimperialismus, der von der profanen Frage angetrieben wird, wie man sich diejenigen, für die es in der globalisierten Welt keinen Platz zu geben scheint, die nicht systemrelevant sind, vom Leib halten kann.

Das klingt hart, aber eben das scheint mir die latente Spur des heute fast schon allgegenwärtigen Sicherheitsdiskurses zu sein. Die Botschaft, die in der Fokussierung auf Sicherheit mitschwingt, ist ebenso populär, wie perfide. Weil die Welt in Chaos und Gewalt zu versinken droht, gilt es stets wachsam und über den Grad realer Bedrohung hinaus wehrbereit zu sein.

Es ist dieses permanente Gefühl von Unsicherheit, die schließlich eine Politik legitimiert, die sich immer weniger am bestehenden Recht orientieren muss, sondern an dem, was notwendig erscheint und scheinbar getan werden muss, auch wenn es gegen Gesetz und Völkerrecht verstößt.

Das Recht ist normativ und lässt keinen größeren Spielraum für politische Opportunitätserwägungen (sollte), die Frage von Sicherheit dagegen ist immer subjektiv und deshalb offen für Panik- und Moralkampagnen, die es letztlich zulassen, das Recht zu beugen. Denken Sie an die Begründung für den Irak-Krieg (die nie aufgefundenen Massenvernichtungswaffen), an Guantanamo, an die unselige Debatte hier in Frankfurt über eine vielleicht bestehende Rechtfertigung von Folter, obwohl das Verbot von Folter im Völkerrecht ein absolutes ist.

Und an dieser Stelle kommt Sri Lanka ins Spiel. Im Windschatten von Herrschaftsstrategien, die auf keinerlei Recht mehr Rücksicht nehmen, im Windschatten eines Krieges gegen den Terror wurde der Krieg gegen die tamilischen Bevölkerungsteile durchgezogen.

Vernetzt

Kommen wir zum Begriff der Vernetzung. Auch der ist ja nicht ohne und lohnt der Betrachtung. Keine Frage, gut vernetzt zu sein, ist heute „in“. Vernetzt zu sein, verspricht Zugänge, Einflussmöglichkeiten, Synergien. Möglichst unter gleichberechtigten Partnern, sozusagen auf Augenhöhe, jenseits aller Hierarchien.

Bei all dem Gerede über die Bedeutung von Vernetzungen wird übersehen, dass es nur höchst selten zu solchen win-win-Situationen kommt. In der Regel existieren auch in Vernetzungen Hierarchien, geht es um Macht und partikulare Interessen, die sich freilich hinter der Idee des Egalitären verstecken. Nur selten gibt sich die Spinne zu erkennen, die das Netz kontrolliert.

Wie unsinnig der Gedanke einer Vernetzung von Hilfsorganisationen mit Militärs auf Augenhöhe ist, kann man leicht testen. In den Gesprächen, die ich immer mal wieder mit Militärs führte, habe ich mir gelegentlich den Spaß gemacht, einer geregelten Kooperation für den Fall zustimmen, dass beide Seiten vorab ihre Strategien auf den Tisch legen. Sie können Sie leicht vorstellen, wie schnell die Idee einer solchen Kooperation von der anderen Seite verworfen wurde.

Es sind prinzipiell unterschiedliche Zielsetzungen und unterschiedliche Strategien, die Hilfsorganisationen und Militärs verfolgen. Eine vernetzte Kooperation zwischen beiden geht nur auf Kosten der Ziele und der Eigenständigkeit von Hilfsorganisationen.

Gerade in Afghanistan lässt sich studieren, wie die Verschränkung von zivilem und militärischem Handeln zur Unterordnung des Zivilen unter das Militärische führt.

Wenn Soldaten Brunnen bohren, dann tun sie das nicht um die Kriegsführung zu zivilisieren, sondern um seine Effektivität zu steigern. Erklärtes Ziel solcher CIMIC-Aktivitäten ist die Vergrößerung des Aktionsradius, die Informationsbeschaffung und der Schutz der Truppen vor Übergriffen. Entwicklungspolitische Überlegungen spielen keine oder nur eine nachgelagerte Rolle.

Um das Ansehen der entsandten Truppen in der lokalen Bevölkerung zu erhöhen, müssen CIMIC-Maßnahmen rasche Erfolge bringen. Es fehlt die Zeit, Hilfsprojekte in gemeinsamer Verantwortung mit der Bevölkerung zu planen und umzusetzen. Notwendig ist der Quick Impact, auch wenn darunter die Nachhaltigkeit von Hilfsprojekten leidet. Statt sich von partizipativen Prozessen und damit Ownership leiten zu lassen, setzen Militärs auf jenen Top-Down-Ansatz, der ihnen aus soldatisch eingeübten Hierarchien und Abläufen bekannt ist. Quick-Impact-Projekte tendieren dazu, von außen übergestülpt zu werden und dabei jene Eigenständigkeit zu gefährden, die entwicklungspolitisch beabsichtigt ist. Insbesondere die PRTs stehen in der Kritik, fragwürdige Parallelstrukturen zu fördern und so dem politischen Ziel, in Afghanistan das State Building zu fördern, zuwiderzulaufen.

Gefährlich aber sind CIMIC-Aktivitäten nicht zuletzt für Hilfsorganisationen, die in Kriegsregionen tätig sind. Aufgrund der Vermischung von zivilem mit militärischem Handeln geraten auch sie in Verdacht, Teil militärischer Strategien zu sein. Mit dramatischen Folgen: In Afghanistan zählte allein in 2009 das regierungsunabhängige Afghanistan NGO Safety Office 172 Übergriffe auf Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. 19 Aufbauhelfer, alle lokale afghanische Mitarbeiter, kamen dabei ums Leben.

Und die Gefahren, denen sich Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ausgesetzt sehen, haben zugenommen, seitdem die US-Truppen in Afghanistan ihre Strategie geändert haben und auf Counterinsurgency setzen. Der Bau von Schulen und Krankenstationen, das Räumen von Minen, die Förderung landwirt¬schaftlicher Alternativen zum Drogenanbau – all das gilt US-Militärs heute als Teil von Aufstandbekämpfung. Zu welch abstrusen Blüten sich ein solches Denken aufschwingen kann, das belegt ein kürzlich publik gewordenes US-Field Manual, das den Titel Commanders Guide to Money as a Weapon System trägt.

Die Betrachtung von Hilfe als nicht-tödliche Waffe ist schon äußerst besorgniserregend. Wer das tut, der wird die Vergabe von Mitteln nicht mehr an den Bedürfnissen von Menschen ausrichten, sondern an eigenen Sicherheitsinteressen, vielleicht noch an der Loyalität der Leute gegenüber den Streitkräften. In Afghanistan fließt heute das Gros der Hilfe in jene Landesteile, die von strategischen Interessen sind, während vergleichsweise ruhige Provinzen, wie das Hazarajat, wo doch eigentlich ein sicheres Umfeld für den Wiederaufbau bestünde, weniger von Hilfen profitieren.

Angesichts der Armut, die in Afghanistan herrscht, gibt es zur Hilfe von außen oftmals keine Alternative. Dass sie dennoch vielerorts nicht mehr geleistet werden kann, ist nicht zuletzt die Folge ihrer Instrumentalisierung für militärische Zwecke. Damit hat eine bemerkenswerte Umkehrung dessen stattgefunden, was all die Jahre zur Rechtfertigung des Afghanistan-Einsatzes öffentlich bekundet wurde: Die Entsendung von Truppen dient nicht mehr dazu, ein sicheres Umfeld für den Wiederaufbau zu schaffen, vielmehr sind es die zivilen Maßnahmen, die nun zur Absicherung des militärischen Handelns beitragen.

Ganzheitlich

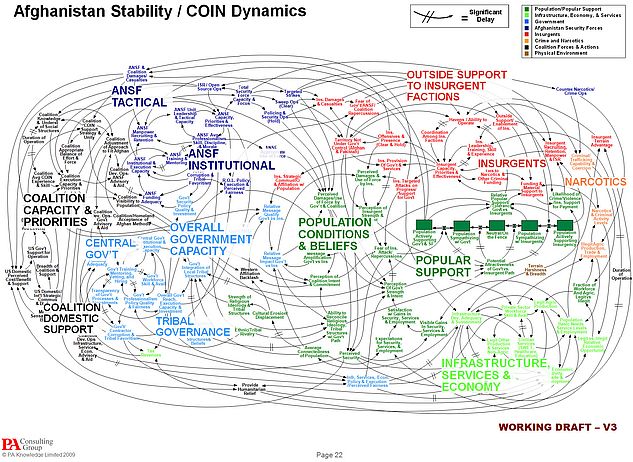

Ich müsste jetzt noch etwas zum Begriff der Ganzheitlichkeit sagen, doch ich fürchte, mir fehlt dazu die Zeit. Ich will es bei einer Graphik belassen, die kürzlich die amerikanische Militärführung in Afghanistan vorgestellt hat. Man wollte die Komplexität der Lage darstellen, meint die beauftragte Kommunikationsagentur, und das ist ihr ohne Frage gelungen. Unter dem Lachen der anwesenden Militärs soll der Oberkommandierende der US-Streitkräfte General McCrystal angemerkt haben: wenn wir erst diese Graphik verstanden haben, dann haben wir auch den Krieg gewonnen.

So richtig das Bemühen um ein Verständnis von Komplexität ist, so irre wird es, wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. In Afghanistan herrscht Krieg, und es ist höchste Zeit, nach einem politischen Ausweg zu suchen, statt den Krieg weiter zu perfektionieren.

Er reicht nicht, nur die verschiedenen Akteure zu benennen, miteinander zu vernetzen und dann zu glauben, man hätte einen ganzheitlichen Ansatz. In Afghanistan ist das Gegenteil der Fall und stolpern die Interventionskräfte von einem Zielkonflikt zum nächsten. Mädchen den Schulbesuch zu ermöglichen, ist ohne Frage ein wunderbares Ziel. Aber ausgerechnet mit staatsfeindlichen Warlords und mafiösen Drogen¬baronen jenen Staat aufbauen zu wollen, der dafür dauerhaft garantieren soll, das zeugt schon von einiger Verwirrung. Und natürlich ist es ein hanebüchener Unsinn, wenn schon die Einrichtung einer Handelskammer, wie sie von der deutschen Entwicklungshilfe betrieben wurde, den USA als Ausweis sozialistischer Umtriebe galt. Von einer kohärenten Strategie, von Ganzheitlichkeit kann in Afghanistan keine Rede

Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile, lernten wir früher im ersten Semester, und weil es aus der Sicht der Afghaninnen und Afghanen dieses Ganze nicht gibt, ist auch nichts gut in Afghanistan.

Die Rolle, die Hilfsorganisationen unter Umständen ausüben können, ist begrenzt. NGOs können einen Beitrag zur sozialen Entwicklung leisten, sie können Friedenbemühungen fördern, Minen räumen, wie das medico tut, und auf lokaler Ebene Prozesse der Demokratisierung unterstützen, sie können aber nicht das ersetzen, was in Afghanistan so dringend gebraucht wird: funktionierende öffentliche Institutionen, die den Rechten und Erwartungen der Bevölkerung auch entsprechen können. Ein verlässliches Rechtswesen, ein Ende von Korruption und Willkür.

All das aber ist nur zu erreichen, wenn es endlich zu dem Strategiewechsel kommt, den medico seit Jahren fordert. Mit ein paar Millionen mehr fürs Zivile, ist das nicht getan. Notwendig ist eine radikale Umkehr in der Afghanistan-Politik, aber auch in den globalen Strategien. Das, was bislang nur zur Rechtfertigung der militärischen Ziele herhalten musste, muss zum tragenden Konzept werden. Statt Aufstandsbekämpfung, statt vernetzter Sicherheit, statt Gefahrenabwehr ist wirtschaftliche Entwicklung, transitional justice und zivile Konfliktlösung gefragt.

Spätestens mit Blick auf die Graphik sollte allen Beteiligten klar werden, dass soziale Gerechtigkeit die Voraussetzung für Frieden ist und die Fokussierung auf Sicherheit weder das eine noch das andere bringt.

Beitrag von Thomas Gebauer. Gehalten am 21.5.10 auf dem Symposium "Welche Hilfe für wessen Sicherheit?" der stiftung medico international.