Bislang schaffte es Bangladesch lediglich durch Extremwetter oder menschengemachte Katastrophen, wie der Einsturz einer Textilfabrik mit hunderten Toten, auf das Parkett der globalen Aufmerksamkeit. Der 5. August 2024 veränderte dies schlagartig.

Aus Studierendenprotesten gegen unfaire Jobvergaben im öffentlichen Sektor entstanden, und zusätzlich angetrieben durch die harte Repression der staatlichen Sicherheitsorgane mit zunächst dutzenden, dann hunderten Toten und Verletzten, hatte sich innerhalb weniger Wochen im Juli 2024 eine landesweite Protestbewegung gegen die Regierung entwickelt. Die Awami League, Partei des historischen Staatsgründers Sheikh Mujibur Rahman, hatte unter Führung dessen Tochter Scheikh Hasina 15 Jahre lang eine autokratische Dauerregierung angeführt. Am 5. August eroberte die Protestbewegung schließlich die Straßen der Hauptstadt Dhaka und belagerte den Sitz der Ministerpräsidentin. Als das Militär sich weigerte, die ungeliebte Regierung gegen diesen Aufstand weiter zu unterstützen, floh sie mit engsten Vertrauten mitten in der Nacht in einem Helikopter ins benachbarte Indien. Dort harrt sie seitdem im Exil aus und dank der Unterstützung der indischen Regierung bleibt sie bislang vor der Auslieferung in ihr Heimatland verschont. Zuhause droht ihr der Prozess wegen langjähriger Korruption und der Verantwortung für über 1000 Toten während der Proteste.

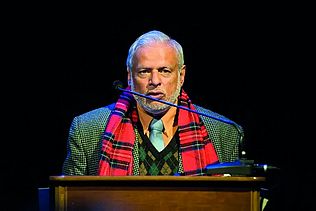

Es folgte eine vom Militär eingesetzte Übergangsregierung unter dem weltweit bekannten Ökonomen Muhammed Yunus, der für seine oft gelobten und ebenso kritisierten „Mikrokredite als Ausweg aus der Armut“ mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Angetreten mit der Ambition, eine umfangreiche Reformagenda anschieben zu wollen, wurde nach der Euphorie der ersten Wochen allerdings deutlich, dass ein Ende der autokratischen Herrschaft allein nicht ausreicht, um gesellschaftliche Änderungen zu erreichen.

Die Kehrseite der Erhebung

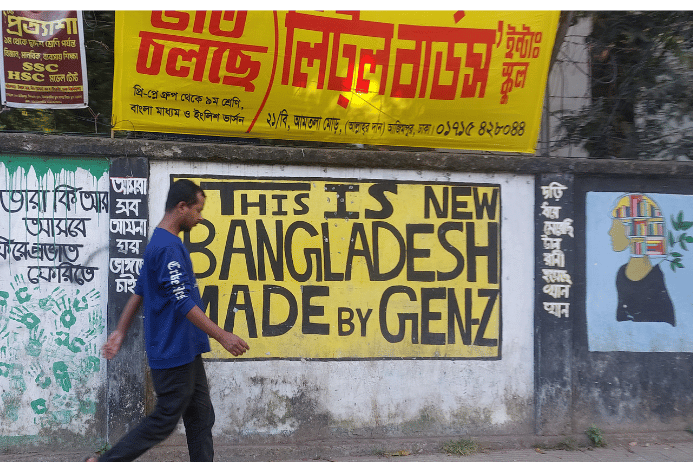

Auch wenn die hochgespannte Rhetorik des Sommers 2024 immer wieder mit dem Unabhängigkeitskampf 1971/72 gegen Pakistan verglichen wurde, waren sich die Protestierenden anders als bei der historischen Auseinandersetzung untereinander über Weg und Ziel eines „neuen“ Bangladesch keineswegs einig.

Für viele Arbeiter:innen im ökonomisch dominierenden Textilsektor sind die unmittelbaren Folgen des 2024 erfolgten Umsturzes fatal. In den ersten Monaten danach kam es zu massiven Insolvenzen und Bankrotten von Großfirmen, die unter der Awami League Regierung unbegrenzten Zugang zu Krediten der Staatsbanken hatten und horrende Profite sicher ins Ausland transferieren konnten. Die Streiks und Proteste der Arbeiter:innen für ihre ausbleibenden Löhne und Entlassungen blockierten monatelang die Straßen im wichtigen Textilgürtel um die Hauptstadt. Die Übergangsregierung versuchte vor allem den Banksektor zu stabilisieren, und half mit einigen direkten Staatskrediten und Sozialleistungen für die Entlassenen aus, auch die deutliche Zunahme der Direktüberweisungen von Arbeitsmigrant:innen, die sich im zweiten Halbjahr 2024 deutlich erhöhte, begrenzte zumindest vorübergehend die sozialen Folgen dieser Krise. Die Devisenreserven Bangladeschs halbierten sich dafür auf nur noch 22 Milliarden US-Dollar, allerdings werden die Reallöhne weiterhin von der relevanten Inflation von ca. 10 Prozent bedroht.

Nicht gerade hilfreich bei den Versuchen, die Textilbranche als wichtigsten Exportsektor zu retten, ist der US-amerikanische Zollstreit. Die Verhandlungen konnten die Zölle für Bangladeschs Exporte zumindest von ursprünglich angekündigten 37 auf 20 Prozent senken und liegt damit im Bereich der regionalen Konkurrenten Vietnam, Sri Lanka und Indien. Das mag angesichts größerer Margen für andere Weltregionen wenig erscheinen, doch die USA sind, noch vor Europa, der größte Abnehmer von „Ready Made Garment“ aus Bangladesch. Zudem wird Ende 2026 Bangladesch aufgrund des jahrelangen Wirtschaftswachstums aus der Gruppe der am wenigsten Entwickelten Länder (Least Developed Countries LDC) zu einem „normalen“ Entwicklungsland aufsteigen. Zukünftig würde das Land nicht mehr von den Importbegünstigungen der EU für die LCDs profitieren.

Zugleich eskalierten vielerorts Konflikte zwischen den zwei die politische Landschaft Bangladeschs seit Jahrzehnten dominierenden Parteien. Die nach dem Sturz der Awami League vermeintlich „siegreiche“ Bangladesh National Party (BNP) hat immer neue Attacken auf frühere Statthalter der vertriebenen Staatspartei angeheizt. Dies bekam eine zusätzliche konfessionelle Färbung, da die Awami League aus ihrer historisch sozialistischen Herkunft heraus auch als Partei der religiösen und säkularen Minderheiten (vor allem der circa 10 Prozent großen hinduistischen Bevölkerung) galt, die sich nach dem Sturz von Sheikh Hasina dem Zorn der muslimischen Mehrheit ausgesetzt sahen. Tempel und Geschäfte von Hindus wurden im Nachklapp des Regierungswechsels abgebrannt.

In den monatelangen Debatten um das Wahldatum zu einem neuen Parlament und Regierung hatte insbesondere die BNP immer wieder auf einen zeitnahen Wahltermin gedrungen und Druck auf die Übergangsregierung und auch die von den Studierenden im März neu gegründete National Citizens Party NCP ausgeübt. Als einzige nach dem Regierungssturz verbliebene Großpartei hat sie alle Strukturen und Ressourcen in den Startlöchern, um von einem kurzfristig angesetzten Wahltermin profitieren zu können, während andere politische Akteure noch im Prozess der Neukonstituierung sind. Wie die junge NCP brauchen auch diese Zeit und Kapazitäten, um Parteistrukturen aufzubauen, die tauglich für einen landesweiten Wahlkampf wären. Denn sonst wären die Wahlen ohne echte Konkurrenz zur BNP, zumal auch die Handvoll kleiner, linker Parteien trotz eines gemeinsamen Wahlbündnisses keine wirkliche Basis für mögliche Wahlerfolge haben. Das bislang existierende Mehrheitswahlrecht in Bangladesch hat in der Vergangenheit immer die beiden Großparteien Awami League und BNP bevorzugt. Kein Wunder, dass die BNP vor allem ein Wechsel zu einem Verhältniswahlrecht verhindern will.

Ringen um das nationale Selbstverständnis

Jenseits der Wahldebatten wird der Ruf, einem „neuen Bangladesch“ auch durch eine neue Verfassung Ausdruck zu verleihen, immer größer. In einer solchen soll nicht nur der 5. August als zweites Gründungsdatum der Republik neben dem der Republikgründung von 1971 gesetzt werden, eine Forderung, die vor allem von der Protestbewegung des letzten Jahres erhoben wird, um ihre Toten und Opfer gewürdigt zu sehen. In der 54-jährigen Geschichte des Landes - oder richtiger, der 73-jährigen seit der Teilung des „British India“ am Ende der Kolonialzeit - ging es immer auch um das Selbstverständnis und die Identität des Landes zwischen Sprachen, Religionen und Ethnien.

Die Entkolonialisierung von 1948 schuf aus den Gebieten mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung den neuen Staat Pakistan mit seinen zwei Teilen im Nord-Westen, dem auch heutigen Pakistan, und im Nord-Osten, dem heutigen Bangladesch. Für Millionen von Hindus und Moslems folgten Flucht und Vertreibung, die sich auf der „falschen“ Seite der Grenzen wiederfanden. Vier Millionen Menschen fanden dabei in Massakern auf beiden Seiten den Tod. In Bangladesch blieben ca. 10% Hindus zurück, die größte religiöse Minderheit. Die bengalische Sezessionsbewegung die zur Gründung Bangladeschs führen sollte, war dagegen im wesentlichen regionalistisch-linguistisch geprägt. Das bengalisch-sprachige Ost-Pakistan fühlte sich von den vor allem urdu-sprachigen, vom Punjab dominierten Eliten (und dem Militär) im Westen des Landes unterdrückt und ausgebeutet und die frühe Forderung nach größerer Autonomie eskalierte im Unabhängigkeitskrieg 1971. Die dabei dominierende Partei, die Awami League, die sich die Unterstützung Indiens für diesen Kampf sichern konnte, schuf das neue Bangladesch als „nationales, demokratisches, säkulares, sozialistisches Land“, zugleich wurde von nachfolgenden Regierungen, unter denen sich auch Militärregime fanden, wesentliche Änderungen vorgenommen, darunter der Islam zur Staatsreligion erklärt. Die Frage der Rechte und Anerkennung von religiösen (hinduistischen, buddistischen, christlichen, traditionellen) und ethnischen Minderheiten (vor allem im Osten an den Grenzen zu Myanmar und im Norden zu Indien) durch die muslimisch-bengalische Mehrheit bleibt weiterhin ein umkämpftes Feld, was auch in den letzten Monaten sichtbar wurde.

Für diese Spannungen beispielhaft waren die heftige Proteste auf den Straßen von Dhaka, als der Begriff „Adivasi“, mit dem sich viele indigene Gruppen in den bergigen Randgebieten identifizieren, vom Cover eines Schulbuches gestrichen und damit die Vielfalt der Bewohner:innen Bangladeschs symbolisch eingeengt werden sollte. Auch wenn es unter der Awami League ebenso zu Diskriminierungen um Landrechte und politische Repräsentation der Minderheiten gekommen war, so galt und gilt sie bis heute als der (historische) Garant für ein „Bangladesch für alle“ und nicht nur für die muslimisch-bengalische Mehrheit.

Ähnlichen Widerstand gibt es gegen das Bestreben der Islamistischen Partei Jamaat-e-Islami, der neuen Verfassung einen klaren islamischen Charakter geben zu wollen. Die Gefahr ist real, als drittgrößte Parteiformation Bandladeschs fungierte die Islamistische Partei in der Koalition der frühen 2000er Jahre mit der BNP als „Königsmacherpartei“ und drängte immer wieder darauf, den Charakter der säkularen Gründungsverfassung der 70er Jahre zurück zu drängen und setzen bereits die Erklärung des Islam zur Staatsreligion durch. Kleineren linke Parteien und auch vielen Menschenrechtsorganisationen sind deswegen in großer Sorge.

Inmitten dieser Gemengelage schlugen zwei Ereignisse unmittelbar hinter einander ein, die die Unabgeschlossenheit des Veränderungsprozesses und die aufgewühlten Erwartungshaltungen unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen in diesem Übergang, kaum deutlicher machen könnten.

Ungewisse Zukunft

Zum Jahrestag der ersten großen Studierendenproteste 2024, am 16. Juli plante die neue gegründete NCP eine große Kundgebung in Gopalganj, dem Geburtsort der alten Ministerpräsidentin, um das Ende der Awami League Herrschaft symbolisch zu demonstrieren. Eine große Zahl von Anhängern der Awami League versuchte dies mit Straßenblockaden zu verhindern. Der darauf erfolgende Einsatz der Polizei zur Zerschlagung der Proteste ließ mehrere Tote zurück, was selbst Unterstützer:innen des „neuen Bangladesch“ zu wütenden Kritiken an dem Vorgehen der Sicherheitskräfte veranlasste. Dies war die größte Konfrontation mit Anhänger:innen des alten Awami Regimes, wenngleich unklar blieb, ob dies von Führungskräften aus dem sicheren Exil heraus gesteuert worden war oder ob es sich eher um einen spontane lokale Eruption handelte.

Welche zukünftige Rolle eine Awami League in Bangladesch spielen könnte, ist weiterhin unklar. Bisher sind zumindest keine Versuche von Parteikadern der Awami League zu vernehmen, sich von der autoritären Politik der ehemaligen Ministerpräsidentin und ihrer Regierung zu distanzieren oder eine Neugründung vorzunehmen. Es erscheint unwahrscheinlich, dass sie an den für Winter geplanten Wahlen teilnehmen kann. Erst im Mai 2025 hat die Übergangregierung alle Aktivitäten der Awami League unter dem Anti-Terrorismus Gesetz verboten, und will die Partei für die Verbrechen vom Juli/August 2024 anklagen.

Der zweite Schock ereignete sich nur kurze Zeit später: Ein junger Pilot eines in die Jahre gekommenen Kampfjets verlor beim Landeanflug auf den Flughafen Dhaka, der auch vom Militär mit genutzt wird, und der von der seit Jahrzehnten rapide wachsenden Stadt längst umschlossen ist, die Kontrolle über sein Flugzeug, das mitten am Tag in eine Schule am Rande des Flughafens wie eine Bombe einschlug. Über einhundert Kinder und Lehrer:innen wurden verletzt, viele mit schwersten Verbrennungen in die überforderte Krankenhäuser gebracht. Bislang musste der Tod von 33 Personen festgestellt werden.

Auf Schmerz und Schock folgte der Zorn: auf die Leichtfertigkeit, mit der dieses Unglück in Kauf genommen wurde, obwohl längst eine Verlegung der Trainingsflüge auf ländliche Stützpunkte der Luftwaffe erfolgen hätte müssen, aber immer das Geld dafür fehlt. Zorn aber auch auf die Unfähigkeit des Militärs und der Behörden, tatsächlich Verantwortung zu übernehmen, nicht nur symbolisch Fahnen auf Halbmast zu setzen und Staatstrauer auszurufen. Zorn auf Politiker:innen, die sich in den Krankenhäusern mit ihrer Entourage in Szene setzen und großzügige Entschädigungen für die Hinterbliebenen ankündigen, aber die genaue Zahl der Toten und Verletzten noch Tage nach dem Desaster unklar bleibt.

Dass dieser Zorn sich in der Presse und der Öffentlichkeit so frei entfalten kann, ist ein deutliches Zeichen, dass der Umsturz vom letzten Jahr so notwendig wie wirkungsvoll war. Denn zuvor wurde jede Kritik an der Ministerpräsidentin, ihrer Politik und auch am Militär massiv verfolgt. Das musste auch unser Partner GK spüren, dessen Gründer sich gegen die autokratische Politik offen aussprach und deshalb immer wieder administrative Knüppel zu spüren bekam. Ob allerdings an dem sakrosankten Status des Militärs wirklich gerüttelt werden kann, dass seit dem Unabhängigkeitskrieg eine Reihe von Militärregierungen gestellt hat und letztlich auch im letzten Jahr den entscheidenden Faktor beim Sturz des alten Regimes bildete, muss bezweifelt werden.

Mit der Revolution vergangenen Jahres hat sich Bangladesch auf einen neuen Weg gemacht, dessen Perspektive und Richtung allerdings noch immer ungewiss ist. Für welche Politik die neue Partei der Studierenden, die NCP, steht, bleibt jenseits der Ablehnung des alten, von ihnen als „faschistisch“ genannten Awami League Regimes und seiner Indien-freundlichen Politik, immer noch unklar.

Manche Beobachter:innen sehen in ihnen eher eine jüngere Version einer islamistischen Partei, obwohl sie sich selbst als „zentristisch und pluralistisch“ bezeichnen, den alten Begriff „säkular“ aber ablehnen, weil in seinem Namen der Islam in Bangladesch verfolgt worden sei. Was genau mit „zentristisch“ allerdings gemeint wird, bleibt ebenfalls vage.

Auch die Rolle der traditionell starken Zivilgesellschaft und ihrer großen NGOs ist von außen schwierig einzuschätzen. Dabei stehen sie wie wenig andere Akteure für die Verteidigung von Rechten von marginalierten Gruppen und Minderheiten und sozialer Gerechtigkeit, so wie auch der medico-Partner Gonoshasthaya Kendra seit Jahrzehnten das Recht auf ein besseres und gesünderes Leben nicht aufgibt.

Die jetzige Situation ist ohne Zweifel noch unabgeschlossen. Welche Kräfte sich durchsetzen bleibt abzuwarten. Allerdings eint das Land die Erfahrung, dass eine autokratische Regierung überwunden werden kann. Und dass gesellschaftliche Verhältnisse nicht auf immer so bleiben müssen, wie sie sind.